ところで、重光の片足のことですが、昭和7年の上海における天長節の式典に参加したときに、爆弾を投げられて付け根から失ったのです。

爆弾を投げ込まれたその時、檀上で天長節を祝う国家斉唱中だったので動くのは不敬であるとして重光は動かなかったという。

動かなかったのは重光だけではなく、檀上にいた白川義則司令官、野村吉三郎司令官、植田謙吉師団長など全員が直立したまま国歌を歌い続けたそうです。

そして、白川死去、重光片足切断、野村右目失明、植田足指切断の傷を負いました。

あの時代の日本人って、とてつもない。

自分が国歌斉唱中に爆弾を足下に投げ込まれたとき、とっさにどうするかを思えば、直立して歌い続けた日本人は「とてつもない」としか言いようがない。

8月15日に降伏を決めた日本の仕事として、連合軍との間で降伏文書調印の役を担ったのが外務大臣重光葵全権代表でした。

重光葵は、調印にあたり全権代表として陛下に内奏した。

「臣、葵。降伏文書に調印することは、我が国有史以来の不祥事であり残念でありますが、日本民族を滅亡より救い、由緒ある歴史及び文化を続ける唯一の方法です。この文書に調印し、この文書を誠実に実行することにより、国運を開拓すべきと考えます」

また重光は、調印前の8月28日、夜行列車で伊勢神宮に参拝した。

我が国は、ドイツのように無条件降伏したのではない。

従って、爆弾が足下に転がっても直立して国歌を歌い続けた重光葵は、9月2日戦艦ミズリー号で降伏文書の調印後からマッカーサーと戦わねばならなかった。

そして立派に、彼は戦った。

GHQが敷こうとした我が国への軍政を、彼はマッカーサーと直談判して停止させた。

なお、その時重光葵が見た星条旗は、嘉永六年(1853年)、ペリーが浦賀に来航した際に乗船していた旗艦サスケハナに掲げられていた星条旗でした。

そして、赤坂にある在日アメリカ大使館の現在の応接室には、その旗艦サスケハナの1メートル大の模型が飾られているそうです。

しかし、この応接室を訪れる日本人の中に、飾られている外輪帆船の模型を見てサスケハナと見分け、更にそのサセケハナに嘉永六年、ペリーが乗って浦賀に来たと分かるものが何人いるでしょうか。

アメリカ人は、このような歴史の記憶の仕方をする。

従って、東条英機ら7名の処刑を今上陛下のお誕生日に行ったのです。

そこで、我々日本人も「記憶の民」にならねばならないと強調したい。

しかし、我々の記憶は、戦利品や相手に屈辱を与えたときの旗などの「見せびらかし」のためではありません。

我々が失ってはならない記憶は、66年前の9月2日、敵の戦艦ミズリー号の甲板にいた重光葵全権の体内に渦巻いていた日本人の誇り、日本人の精神です。

福富健一氏の著書「重光葵 連合軍に最も恐れられた男」の表紙の帯にはこう書いてある。

「苦難の時代の日本人に指針を示す 昭和再興の頭脳と胆力」

「今この男が生きていたら原発事故も大不況も恐くない」

昨日は、昭和7年に爆弾で片足を吹き飛ばされた重光葵がアメリカの戦艦ミズリー号の甲板に立ち、我が国の降伏文書に調印した日でした。

この日から「戦後日本」が始まり、この「戦後体制」との戦いは今も続いていると思います。

何故なら、日本は戦前と戦後の区別無く一貫しているのに、戦後体制で旨味を占めた日本人は、戦前を否定して断絶したものと捉えているからです。

今の日本人の中に戦前の日本、日本人を否定的に考える人がいることがその証明です。

重光葵が守ろうとしたのは、一貫した由緒ある歴史と文化をもつ我が国家と日本民族の連続でした。

村上春樹の『1Q84』を読んでいます。

この中に「空気さなぎ」いう架空の虫(?)が出てくるのですが、私の中には「ふさぎ虫」という虫がいます。

言葉というのは、使いようですよね。

下手でも、「上手だよ」といえば、いつの間にか、上手になるものです。

わたしは、ストレスという言葉をあまり使いません。

余計に、溜まる感じがするからです。

憂鬱とかの言葉も使いません。

余計に深まりそうだからです。

使うのならば、「アンニュイ」です。

面倒臭くても「アンニュイ」です。

少し、エレガントでしょ。

こんな風に、言葉を選ぶことで、感じというのは変わるものです。

そこで、先の、ストレスや憂鬱という言葉を使うくらいなら、「ふさぎ虫」という言葉に言い換えるべきかと思います。

だるーくなったり、気分が落ち込んできたら、「ふさぎ虫が活動中だな」なんて風に、思うのです。

そうすると、何か、ゲンゴロウのようなものが、身体の中で騒いでいる感じがして、微笑ましい気になるのです。

(虫については、あまりリアルに想像しないようにしてください。おとぎ話に出てくるようなかわいい虫にしましょう。)

サボりたくなったときに、「ダメだ!」と禁止口調で己に問いかけるよりも、「さぼり虫が騒ぐなあ」なんて風に思えば、少しく気持ちも軽くなってきます。

精神衛生、ストレス、抗欝、癒しなど、どぎつい言葉を使うよりも、「虫」に置き換えて見るのが良いかと思います。

医学用語を使えば、治るわけでもありませんから。

そこで「虫封じ」なんて言葉は、深いなあと思います。

ジャズを聴きたくなったら、「ジャズの虫が騒いでる」、お菓子が食べたくなれば、「お菓子虫が飛び跳ねてる」なんて、思うと、楽しくもなります。

自分で自分を1から100までコントロールはできないのですから、「虫」めいたものを無視しないことは、生きる上での知恵であるように思います。

一口で言うと・・・、ストレスや鬱という言葉を多用するくらいなら、「ふさぎ虫」とでも言い換えてみましょう。

「ふさぎ虫が動き始めた」なんてね。

気分も変わると思いますよ。

| 2011年9月3日 |

私が大学に入学したのは昭和48年でした。

その事により故郷を離れたのは18歳でしたから、この犀星の詩は、多感な少年であった私の心に深い感銘を与えたものでした。

室生犀星は石川県金沢の出身で、市内を流れる犀川の近くで生まれました。

その筆名「犀星」はたぶんこの犀川から得たのでしょう。

21歳の時、文人たらんとの思いを押さえがたく、やみくもに故郷を捨てて東京に出たといわれます。

貧困のどん底の中で詩作を続け、食い詰めると金沢に帰ってきたという。

その頃の犀星の心情は、上の詩にも次の詩にも、痛いほど読みとれる。

美しき川は流れたり

そのほとりに我はすみぬ

春は春、なつはなつの

花つける堤に坐りて

こまやけき本の情けと愛とを知りぬ

いまもその川のながれ

美しき微風ととも

蒼き波たたへたり

犀星の生活と心情は、当時下宿で勉学をしていた、貧しいがそのくせ理想主義的な大学生の生活に重りあう点が多く、彼の詩を愛読する者は少なくなかった。

少なくとも私にとって犀星は、抒情派詩人として、長らく心の中にその位置を占めていました。

ところが最近になって、犀星が次の詩を作っていることを知って、私は驚いた。

逢いたきひとのあれども

逢いたき人は四十路(よそじ)すぎ

わがそのかみ知るひとはみな四十路すぎ

四十路すぎては何のをとめぞ

をとめの日のありしさえ

さだかにあはれ

信じがたきに

わずか40歳をすぎたばかりで、犀星はあの透徹するまでに澄み切った純粋なものへの憧れを、捨ててしまったのであろうか。

私はしばらくは呆然として、彼の詩集を放り出したのでした。

おそらく犀星は、老いへの反語としてこの詩を作ったのでしょう。

そう思いたい。

是非ともそうあってほしいとの願いが、この詩と犀星に対する私の心情です。

室生犀星を知らない人が多いのに驚く。

ここは石川県。

出身地でありながら・・・。

「名前だけは知っている」という人も多い。

それでも、次の詩は知っているだろう。

ふるさとは遠きにありて思ふもの

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土の乞食となるとても

帰るところにあるまじや

ひとり都のゆふぐれに

ふるさとおもひ涙ぐむ

そのこころもて

遠きみやこにかへらばや

遠きみやこにかへらばや

| 2011年9月4日 |

コレなんだと思いますか?

サイフォンの濾過器です。

喫茶 大工集団 欅ではサイフォンで珈琲を点てています。

その濾過器なのです。

左が使用したもので、濾過布は珈琲色に染まっています。

そして、右が新しく取り替えた物です。

今時はご自宅でサイフォンで珈琲を点てているのはよほど通の人しかいないでしょうね。

洗い物が多くなるだけでも面倒ですものね。

それでも珈琲がお好きな人はサイフォンで点ておいでますよね。

そこでご注意です。

お宅の濾過布を取り付けてある濾過器はどんな材質ですか。

お店で売られている物の中にはアルミやステンレスの物がありますが、もしそれらをお使いならば、陶器製に変えて下さい。

珈琲の味が別物になります。

端的に言えばまろやかな癖のない味になるのです。

そして決定的に違うのは香りです。

その珈琲のストレートな香りになります。

どうしても金属製は珈琲と化学反応を起こしてしまい、味が変わり、匂いが着いてしまうのです。

濾過布を変えると珈琲が上ボールから下ボールに下がる時間が早くなります。

その為、それに見合った時間調整が必要です。

そして濾過布にも注意して下さい。

薄い木綿製はいけません。

化繊は以ての外です。

木綿製で厚手の物、しかも裏側が毛羽立っている物がイイです。

珈琲にざらつき感が無くなり、マイルドになります。

せっかく面倒臭いサイフォンで点てた珈琲を飲むのなら、美味しい珈琲を飲みたいですよね。

| 2011年9月5日 |

安住淳財務相が頭に来るのも当然でしょう。

この人も政治家としては素人なんでしょうね。

素人が大臣になってしまった例は他にもありますがね。

それでは大幅値上げが税収増と喫煙者の減少という「一石二鳥」の効果をもたらすかといえば疑問です。

欧州ではそのせいで偽造や密輸などの違法たばこが横行し、犯罪が増え、しかも「結果的に貴重な税収を失う国も少なくなかった」(フィリップ・モリス)。

日本でも昨年の値上げ以降、関税義務を逃れるたばこの個人輸入サイトが急増中という。

葉タバコの無断加工は法律で禁じられているため偽造の可能性は低いが、1箱700円が現実化すれば、新たな難題が発生しそうです。

前にも1000円論議がありましたが、金額と税収の関係ばかりが露骨に出ており、取り易い所から徴税の発想に反発を呼ぶでしょうね。

でも、タバコによる発がん性や周囲への健康&美観&清掃や火災ヤケド問題が関係しており、本人の健康並びに副流煙による被害を考慮しての禁煙促進への方策だと理解しています。

私はハイライトをやがて40年間も美味しく吸っています。

それでと言うわけではないのですが、この小宮山厚労大臣も大丈夫なのでしょうか。

東京大学総長や成城学園学園長を歴任した加藤一郎の娘さんで、元NHKのアナウンサーです。

「日本人は日本国の国民とは日本人のことという意識が強い」と発言したことがあります。

この発言はどう考えてもおかしい。

当たり前でしょう、「日本国の国民とは日本人のこと」でしょう。

他に誰がいるのでしょうか。

この様な考え方ですから、在日外国人への参政権付与の推進者です。

ですから、よど号ハイジャック事件・北朝鮮拉致事件実行犯の親族が幹部で、北朝鮮と繋がりのある政権交代をめざす市民の会(事実上一体の市民の党)に2007年から09年にかけて960万円もの献金をしていたことが明らかになりました。

また、1999年8月に行われた、参院本会議の国旗・国歌法に反対しました。

そして民法改正による選択的夫婦別姓導入には積極的な立場です。

何か実績があるわけでもなく、女性にもポストを与えないと男女平等にクレームがつけられるから与えられた大臣ポストなのでしょう。

上記のタバコ税の発言も「何か行動を示さないと」と勇み足の発言をしたのでしょうが、その考え(側近の連中に流される考え)は、菅政権までにしてほしいものです。

小宮山洋子厚労大臣が、来年度のタバコ税の引き上げに意欲を示し、毎年、一定額を引き上げる制度が理想だとの考えを示しました。

一箱700円台なら販売量が減っても増税分で補えるため税収は減らないという研究(?)に触れ、「一箱700円台までは上げたい」と発言しました。

「たばこ事業法で財源を財務省が所管するのもおかしい。厚労省が持つ方向で協議したい」とまで言う始末。

| 2011年9月6日 |

モニュメントは高さ約3メートル、幅約2・7メートルの天然石で作られたとのこと。

前面にプレートがあり、田中邦衛さんが演じた主人公黒板五郎が、子どもの純と蛍に遺言として送った「自然はお前らを死なない程度には充分毎年喰わしてくれる。自然から頂戴しろ」などの言葉が刻まれているそうです。

設置場所には、最後のシリーズ「2002遺言」の中で廃材を集めて建てられ、観光スポットになっている「拾って来た家」の前が選ばれました。

『北の国から』は、北海道富良野市(主に麓郷地区)を舞台にしたテレビドラマでした。

フジテレビ系列で1981年から2002年にかけて放送されました。

平均視聴率はナント25%。

最終回に至っては38.4%でした。

この数字は『やはり良質の番組は見られる』ということを物語っていますよね。

数週間前よりBSテレビで再放送されています。

粗筋を知っているのに何度見ても涙が出てきます。

最後の「北の国から」は2002年9月6日・7日に放送された『遺言』でした。

純と蛍は今どんな生活をしているのでしょうか。

北海道富良野市を舞台にした人気ドラマ「北の国から」の放映30周年を記念するモニュメントの除幕式が7日、脚本家の倉本聡さんら関係者やファンが参加し、ロケ地だった同市の麓郷地区で開かれたそうです。

テレビ番組の記念モニュメントが作られるのは始めてではないでしょうか。

| 2011年9月7日 |

オーティス・レディングで思い出すのは1941年のモントレー・ポップ・フェスティバルです。

白人のロック・ミュージシャンが多数出演するモントレー・ポップ・フェスティバルにオーティスが出ることについて当初難色を示す人が多かった。

まだ人種差別があった時代だったのです。

オーティスが使用していたアンプはTHE WHOやジミ・ヘンドリックスが使用していた大音量のものとは比較にならない程貧弱なものでしたが、黒人のソウル・ミュージシャンとして同フェスティバルに出演したオーティスは大観衆の心を虜にし、音楽に人種の壁はないことを示し、大喝采を浴びたのです。

オーティス・レディングはアトランティック・レーベルを代表する黒人歌手ですが特に 『ドック・オブ・ザ・ベイ』は1968年に世界中で大ヒットをしました。

でも,本人はこの大ヒットを知りません。

というのは『ドック・オブ・ザ・ベイ』を録音した3日後に飛行機事故で他界したからです。

『ドック・オブ・ザ・ベイ』は1967年12月6日と7日にメンフィスで録音されました。

しかしその3日後の12月10日、オーティスが乗った飛行機が、ウィスコンシン州マディソンに向かう途中マノマ湖に墜落したのです。

波の効果音と耳に残る印象的なベースの繰り返しから始まり、途中カモメの効果音を入れながらメローなギターが歌うように入り、そして最後は口笛とともにフェードアウトするこの曲を聞けけばサンフランシスコ湾のドックに座っている男の姿が目に浮かぶはずです。

もっとも今の中高生にとっては「よーするにホームレスの歌?」という反応しかないかもしれませんが・・・。

1968年、発売前に、アトランティック・レコードのジェリー・ウェクスラーが楽曲にリミックスを行ったそうですが、結局発売されたバージョンはリミックスをかけないものだったそうです。

ビルボード誌の集計では、アーティストの死後に発表されてチャート1位を獲得した初めての、そして最後のレコードとなりました。

オーティス・レイ・レディング・ジュニア(Otis Ray Redding Jr.)、と書いてもご存じの人は少ないかもしれませんね。

ではオーティス・レディングではどうでしょうか。

そう、あのオーティス・レディングです。

1941年の今日、9月9日は彼が生まれた日です。

60年代末から70年代初めにかけてはR&Bと呼ばれる黒人系のポップスが全盛期でした。

アトランティックとタムラ・モータウンという2大レーベルを中心に各レコード会社が競い合うように次から次へとヒット曲を出していた時代でした。

オーティス・レディングもその中の一人でした。

| 2011年9月8日 |

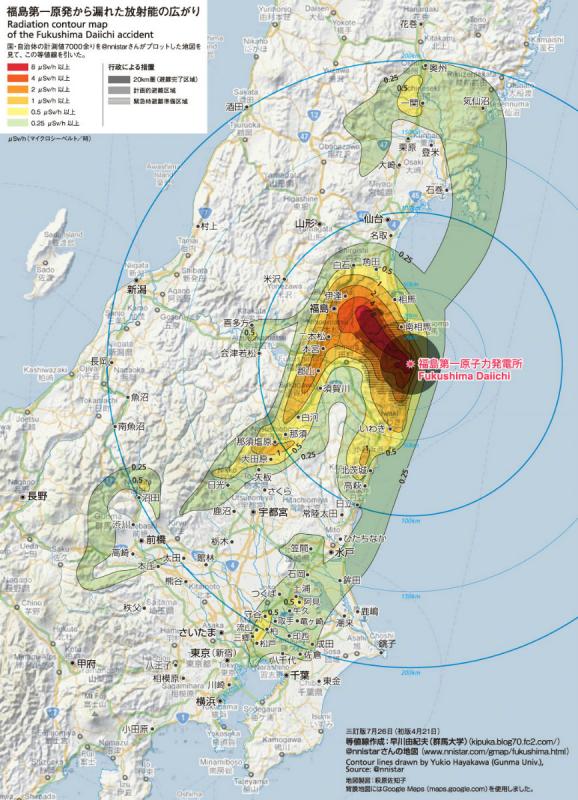

今日は大きな画像を貼り付けました。

右下にあるように7月26日現在の汚染マップです、作成者は群馬大学教育学部教授早川由紀夫氏です。

発表されたのは9月10日、そう昨日です、昨日になって発表されたのです。

このマップをよーく見て下さい。

政府から発表されている汚染マップとは随分違うことにお気づきでしょう。

どちらが正しいのかは私には分かりません。

でも・・・。

今、何が福島で起こっているのでしょうか。

本当に菅前首相の日本政府を信じて良かったのでしょうか。

そして野田新首相も。

日本はこの未曾有の震災があったときに菅直人という人が総理大臣であったことは本当に不幸なことでした。

「震災の復興は全力でする」と言いながら、思いついたことを口にし、ビジョンも無しにいくつもの協議会・対策会議等を作っただけでした。

彼が率いた政府の発表を素直に信じられないのです。

何故なら、彼は左翼思想家だからです。

社会主義国家が何故崩壊したか、その理由の一つは情報の捏造でした。

『YouTube』にアップされているドイツの放送局ZDFの『フロンタール21』というシリーズ番組の8月26日放送分を見ました。

日本で報道されない福島の姿が映し出されています。

下の『YouTube』をご覧下さい。(三角マークをクリックしてください)

| 2011年9月9日 |

その証拠が本日の産経新聞朝刊の一面見出し記事にあります。

中国空軍の戦闘機二機が、8月中旬、日中の中間線を超えて日本側に侵入して海上自衛隊の電子偵察機EP3と画像データー収集機OP3を追尾した、と書かれています。

産経新聞朝は、中間線より日本側において中国軍が戦闘機で日本機を威嚇するのは初めてであり、昨年9月の尖閣周辺で領海侵犯した中国船の船長逮捕以来、日本領空に接近する中国軍機は急増しており、中国は、東シナ海域において、制海権、制空権確保にむけて空軍の戦闘力強化を本格化させたとみられる、と報じています。

この日本機を威嚇してきた中国空軍の戦闘機二機は、那覇基地からのF15戦闘機の緊急発進(スクランブル)により中国方面に去ったそうです。

また、防衛省によると、我が国が東日本大震災で大変なときである本年4月から6月の3ヶ月間においても、中国軍機の我が国領空への接近は27件で、昨年同期の三倍の数に達するという。

そして、現在に至るも中国軍機の我が国領空接近はハイペースのまま続いているそうです。

以上の事実は、8月末の民主党代表選の時には既に防衛省は把握していた。

国家の主権である領土を侵害されているのに、この事実に何ら反応せずに代表選挙をしていた民主党国会議員は、全員無能を通り越して我が国にとって有害な人達なのではないかと思ってしまいます。

何故なら、彼らの無関心が中国側のハイペースを生み出しているからです。

このようなことをされても、無関心を装う政治家は、既に相手方を利する者、つまり利敵行為者即ち裏切り者です。

防衛省も防衛省です。

何故、民主党党首選の前に中国軍機の威嚇行動を国民に明らかにしなかったのか。

これには菅政府から何らかの指示があったと考えられます。

民主党代表選挙の為、民主党を守る為に国民に知らせなかったとするならば、民主党は利敵行為党であると言って良いでしょう。

では、産経新聞は今日の朝刊の一面見出しにこの記事を掲載しましたが、他の新聞はどうでしょうか。

全国紙をwebで読みましたが、他の新聞は全て掲載をしていません。

産経新聞の誤報だったのでしょうか。

イイエ、産経新聞は防衛省に「中国軍機の我が国領空接近がハイペースのまま続いている」という取材をしているのですから、誤報ではありません。

ならば他の新聞は何故この重大な情報を記事としないのでしょうか。

そこには日本のマスコミの左翼思想が見え隠れします。

それにも増して一番の理由は、我が国の国民の防衛に対する無知があると思います。

他国だと自国の領海に隣国の軍機が侵入すると戦闘になります。

考えてみて下さい、航空自衛隊の戦闘機が中国の領土に入ったならどうなるか。

確実に戦闘になります。

それほど領土は独立国にとって防衛しなければならないものなのです。

でも、日本政府はその事実を公表しなかった。

何故なのでしょう。

昨日の『最近の大工集団 欅』は刺激的だったようです。

早速読者から数通のメールをいただきました。

但し、本文にも書きましたがどちらが正しいのかは私には分かりません。

公的機関が発表する情報が正しいとは断言できません。

ましてや発表しない(しかも意図的に)情報もあるのです。

| 2011年9月11日 |

ヤギがこんなに可愛いとは知りませんでした。

大工集団 欅に来たときの体重は弥生が11kg、皐月が8kgでした。

昨日計ると弥生も皐月も同じ22.5kgになっていました。

ヤギは大きなものでは70kgになるそうですからまだまだ子供です。

彼女たちにとって大工集団 欅は住みよい所だと思います。

住居はピッカピッカの新築だし、周りには大好きな草が沢山あり食料には困りませんし、それに優しい飼い主がいますから。

今まで裏山は春から冬になるまで雑草が生い茂っていましたが、彼女たちの活躍により雑草は短くなり、見た目にも爽やかな環境になりました。

ヤギがこんなに沢山草を食べるとは思っていませんでした。

でも、雪が降ったら草は無くなります。

牧草を買わなくてはなりません。

そんなに沢山食べないでくれよ。

ヤギは『貧農の家畜』と言われたそうです。

餌が雑草ですむからです。

お客様が彼女たちをご覧になって「ペットですか?」と聞かれるのですが・・・。

家畜(?)、ペット(?)・・・。

お乳をまだ出さないからペットなのでしょうか。

それではお乳を出したなら家畜になるのでしょうか。

そんなことはどうでもいいのです。

とにかく、カワイイ。

大工集団 欅の白組、ヤギの弥生と皐月です。

5月12日に大工集団 欅へ来て昨日で4ヶ月になります。

たった4ヶ月しか経っていないのに一人前に大工集団 欅の一員です。

しかも大工集団 欅のスターとなってしまいました。

| 2011年9月12日 |

昨日、七ツ島付近で男性3人と女性3人、それに子ども3人の合わせて9人が乗った小型の木造の船が見つかりました。

海上保安庁の調べで北朝鮮人と分かりました。

北朝鮮では水害による大きな被害が出たため食糧不足が深刻になっており、脱北者が増えているのです。

見つかった船は、小さなエンジンが付いた長さおよそ8メートルの木造船で、船内には少量のコメとキムチが残っていましたが、出港した時に30リットル積んでいたという水はなくなっていたということです。

目的地は韓国だったのでしょうが、北朝鮮の東側にあるチョンジンの港を出港したとされており、朝鮮半島の東側の沖合は日本に向かう海流があるため、本人たちの意図に反して輪島市の沖合に流されたのでしょう。

日本海を西から東へと向かう海流は日本海で最も大きな対馬暖流です。

東シナ海から対馬海峡を通って、日本海を東に向かって青森県の津軽海峡方面に流れるものです。

今回の舟は小型船なので、しけで転覆する恐れもあったのに、うまく対馬暖流にのれたので日本までたどり着いたのに間違いありません。

彼らは運が良かったのです。

運がなければ今頃は・・・。

実は今までにもこの様な舟が日本海側に何隻も漂着しています。

石川県警と金沢海保によると、県内の海岸では例年、大陸からの季節風が吹く冬場を中心に、一年間に木造船が十隻前後漂着するとのことです。

これらの舟にも脱北者が乗っていた可能性は充分にあります。

彼らには運がなかったのです。

谷本知事は記者会見で「仮に脱北者とすれば、石川県は北朝鮮と向かい合って位置しているんだということをあらためて実感させられる」と語ったそうですが、まさしくその通りで、私達は日常においてその危険性を忘れていますよね。

それにしても、私にはこんな度胸はありません。

私にはこんな度胸はありません。

愛する家族を小舟に乗せて大海原へ漕ぎ出す度胸がありません。

『このままでは餓死する。いちかばちか舟を出して韓国へ』という度胸がありません。

| 2011年9月13日 |

アルプスが綺麗、歌が素晴らしい、トラップ家の豪邸ぶりにため息が出る、底辺に流れる反戦思想、そして家族の絆。

理由は数限りなくある。

でも、何よりこの映画が素敵なのは、どんなに落ち込んでいても気分を高揚させてくれるところなのです。

嫌な事、悲しい事がある時、マリアが「何か好きな物を思い出してご覧」と『私のお気に入り』を歌ってこの映画は慰めてくれる。

私にとってはこの映画自体が『私のお気に入り』なのですがね。

そして、マリアがつぶやく「神様がドアをお閉めになる時は必ずどこかの窓を開けておいてくださる」という言葉。

これも私の人生の指針となった。

さらに修道院長が「すべての山にのぼって貴女の夢を見いだしなさい」と歌う『すべての山へ登れ』は勇気の根源です。

辛いこともあった、八方塞がりでどうして良いのかわからないことも何度もあった。

でも、そんなときマリアの囁きが聞こえてくるような気がするのだ「どこかで窓が開いている」と。

だから、犬に噛まれたり蜂に刺されるのは嫌だけれど、悲しいときにはお気に入りであるこの映画と映画の中のミュージカルナンバーを思い出して、悲しい気持ちを癒してまた一つ山を登るのだ。

この映画を初めて観たのは1966年、小学校6年のときに先生の引率で小学校の全員で観に行ったのです。

もう45年も前なんですね。

小学生にはアルプスの綺麗さ、歌の素晴らしさ、トラップ家の豪邸さ・・・。

全てが驚きでした。

マリアが修道院からトラップ家に帰ってくる場面では女の子達のすすり泣きが聞こえました。

私も・・・、涙が止まりませんでした。

それ以来この映画をもう一度見ることが少年だった私の最大の夢の一つになりました。

胸が焦がれるほどもう一度見たかったが、勿論、当時はビデオがありません。

レコード店でサウンド・トラック盤のレコードを見つけたときは有頂天になりました。

でも、買うお金がありません。

13年後、1979年に劇場でリバイバルされました。

もう狂気乱舞で駆けつけました。

当時は2本立てで、しかも入れ替え無しでした。

朝一番に行き、3時間の『サウンド・オブ・ミュージック』を3回観ました。

『少年と鮫』という同時上映作品を挟んでのことでした。

つまり、『サウンド・オブ・ミュージック』3時間を3回、『少年と鮫』2時間(?)を2回、合計13時間も映画館に入っていました。

朝、劇場に入って、出てきた時には真っ暗になっていました。

レンタルビデオで観たのは1985年頃だったと思います。

勿論、何度も観ました。

そして今度はDVDです。

昨年12月に「製作45周年記念 ファミリーバージョン」のDVDが発売されたと知っていたのです。

これはDVDが2枚となっており、DISC2では関係者のインタビュー、J・アンドリュースとC・プラマーの対談、サウンド・オブ・ミュージックのロケーション、子役たちによる40周年同窓会、バイオグラフィーとして実在のトラップ家を取材したドキュメンタリー番組、スティル・ギャラリー、ミア・フォローのスクリーン・テスト、修正前と修正後の映像比較等が納められています。

撮影秘話等もあり参考になりました。

お坊ちゃん・お嬢ちゃんから、お爺ちゃん・お婆ちゃんまで、一家に一つの必需品ですよ。

思い出深い映画を誰もがもっているでしょう。

懐かしい映画、楽しい映画、泣ける映画、憧れの映画。

子供の時から今まで、一体どれぐらいの映画を見てきたのだろう。

ミュージカル、社会派ドラマ、西部劇、戦争映画、好きな映画も多くあります。

そんな中で、何度でも見たいという映画があります。

私にとってのその映画は『サウンド・オブ・ミュージック(The Sound of Music)』なのです。

今に至るまで『サウンド・オブ・ミュージック』を超える映画には出逢っていません。

| 2011年9月14日 |

東日本大震災の発生で、首都圏及び西日本での巨大地震発生の危険性が以前にも増して高まったと指摘されています。

今まで以上に自然災害の被害を最小限にとどめるための堅固な防備を構築することが重要です。

防災から減災の考えが始まっています。

東日本大震災は重要なメッセージを発していると言われます。

科学的に見れば、東海、南海、東南海の巨大地震の発生は、多くの専門家も指摘するように避け難い状況です。

日本列島を襲った大地震がこれまでどのように各地の大地震に連動したかを知れば、首都直下型大地震及び西日本大地震発生を否定する合理的、科学的根拠は見当たりません。

過去2000年間、東日本太平洋側で起きたマグニチュード(M)8以上の大地震は75%の確率で西日本(東海、東南海、南海)大地震と連しており、首都圏の大地震とのつながりは100%と、驚くほどの明確さで科学者達は断言しています。

無論、過去と同じことがこれからも起きるとは言えません。

しかし、過去に大地震がどのような規模と時間枠で連動してきたかは、少なくとも、知っておくべきです。

M8.3から8.6といわれる平安時代の869年に起きた貞観地震の9年後に、首都圏ではM7.4の相模・武蔵地震が起きました。

18年後にはM8.0から8.3の仁和地震が東海・東南海に起きています。

江戸時代の1611年にあったM8.1の慶長三陸地震の4年後に、M6.5の慶長江戸地震が首都圏に起きました。

西日本では慶長三陸地震の6年前にM7.9から8.0の慶長地震が東海・南海・東南海を襲っていたのです。

明治時代の1896年、明治三陸地震が発生しましたが、その2年前にM7の明治東京地震が起きていました。

明治三陸地震に関連するとみられる西日本大地震は約40年後に起きました。

但し、約40年の間隔で発生したこの地震を明治三陸地震との連動と見るか否かについては意見が分かれます。

次に、昭和に入った1933年、M8.2から8.3の昭和三陸地震が発生、前後に関東と西日本も大地震に見舞われます。

関東のそれは昭和三陸地震の10年前に起きたM7.9の関東大震災です。

南海・東南海のそれは11年後のM7.9から8.0の昭和南海・東南海地震でした。

これら大地震の発生年を表にすると、過去4回の東日本大地震の前後、首都圏では最大で10年以内に大地震が起きています。

西日本では明治三陸地震を除いて最大18年の幅で起きているのです。

以上のように、歴史は巨大地震が連発して起きたことを告げています。

従って、M9.0というこれまでで最大規模の今回の東日本大震災は、首都圏及び西日本大地震に連動すると考えるべきでしょう。

勿論、そんなことがないようにと、誰しも願います。

しかし、厳しい可能性があるのだとしたら目を逸らさずに、最悪の事態を想定して備えるのが政府の責任で、まさに菅政権の喫緊の課題でしたし、野田政権の課題ででもあのです。

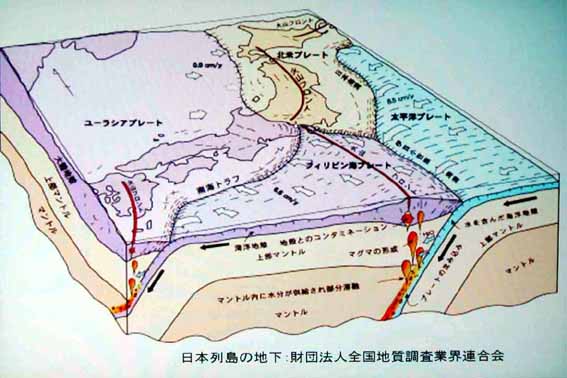

地球の表面はプレートと呼ばれる厚さ100キロにも及ぶ14枚の岩盤で覆われており、日本列島はその内の4枚のプレート(ユーラシア、北米、太平洋、フィリピン海)の境目に立地しています。

プレートは年に数センチずつ動き、動いた分がひずみとなり、ある一定の年月が経つとひずみが激化し、一気に弾け、地震や津波を起こすそうです。

こうした大災害の発生を止める手立てはないが、被害を最小限にとどめることは人間の賢い対応で出来る。

その知恵を行政だけではなく、個々人も身につけなければなりませんね。

| 2011年9月16日 |

他国で日の丸が燃やされても政府は抗議もしません。

もしこれが日本以外の国ならば抗議どころではすまないでしょう。

国旗国歌を軽侮し、日本人としての誇りを削ぎ落とす教育が続くなかで、文部省(現文部科学省)は、平成元年に学習指導要領を改正し、各学校に国旗国歌の指導を義務づけました。

しかし多くの学校現場では、教員が職務を果たさず、校長の指示命令にも耳を貸さず、国旗国歌の指導を拒否し続けてきました。

大阪府でもその傾向が顕著だったことはマスコミの報道通りです。

大阪府は、今年6月の府議会でいわゆる「国歌起立条例」を可決、成立させました。

これまでの大阪府の状況を考慮すると、遅きに失した感もなしとしないが、この条例化はまことに結構なことであると思います。

伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する意識の高揚、他国を尊重し国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養、職員の服務規律の厳格化などを盛り込んだ内容は極めて妥当なものです。

ただ条例化までしなければ起立さえ出来なくなった事は残念です。

戦後わが国では、GHQ(連合国軍総司令部)による占領政策の呪縛から抜けきれず、「自虐史観」に基づいた教育が公然と行われてきました。

日の丸・君が代を忌避する教員の跳梁跋扈は、このような左傾化した教育行動の一環に位置づくものです。

一部に「府教委は平成14年に国歌斉唱時に起立するよう文書通達を出しており、条例化は屋上屋を架すものだ」などと指摘する向きもあるようですが、これは左翼教職員の根強い確信犯的な行動を甘く見ているものだと言わなければならないでしょう。

その証拠にその文書通達後約10年が経過していますが、起立斉唱を拒否する教員は今も後を絶ちません。

また組織的な反対運動も依然として根強く、たとえば大阪府立高等学校教職員組合は、現在も日の丸・君が代反対のキャンペーンを臆面もなく展開しています。

日本弁護士連合会も、「思想・良心の自由を侵害し、憲法違反だ」と主張して、この度の「条例化」に反対しているとのことです。

最近相次いで出された最高裁判所の判決でも示されたように、このような主張に正当性がないことはもはや明白です。

法令審査権を持つ最高裁判所が「憲法に違反せず」の判断をはっきりと示したからには、それに従うのが法治国家の常識というものではないでしょうか。

「歌わない自由を奪うものだ」などと主張して「条例化」を批判する教師たちもいるようですが、その根底には、学習指導要領や教員の職務について間違った認識があるように思われます。

学習指導要領は、教育の機会均等を実質的に保障するために設けられた国の教育課程基準であり、どの学校も必ず守るべき規範です。

入学式などで起立して国歌を斉唱するのは、個人の信条がどうであれ、子供たちに国歌を指導する立場にある教員の当然の職務です。

まして、法令等に従い校長の職務上の命令に忠実に従って職務を遂行することが法律で義務づけられている教育公務員に、自己の信条を理由にして職務を拒否する自由などありはしません。

「歌わない自由」などというものは初めから存在しないのです。

どうしても自己の信条を貫き通して起立斉唱を拒否するのであれば、教員を辞めるのが道理です。

大阪府の橋下徹知事が「国旗国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と言ったのは、当然過ぎることです。

インターネットで「国旗国歌条例」についてのアンケート結果が出ていました。

昨日までに7563人(男性6211人、女性1352人)から回答がありました。

(1)この条例制定に賛成か

89%←YES NO→11%

(2)「国旗国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」との橋下徹府知事の発言に同意するか

90%←YES NO→10%

(3)他の自治体でも同様の条例が必要だと思うか

86%←YES NO→14%

この様にアンケートでは「国旗国歌条例」に賛成の人が至って多いのです。

なのに問題となるのは一部の人達の意見をマスコミが大々的に採り上げるからなのでしょう。

今日は敬老の日です。

日本は国旗国歌についてはナントおかしな国になってしまったのでしょう。

私の子供の頃は祝日になると家々の玄関に日の丸の旗が掲げられ、道を歩くと荘厳な感じがしたものです。

しかし今は祝日に日の丸の旗を掲げると右翼とむ思われるようです。

| 2011年9月18日 |

本当は室温が23°でしたから暖房の必要はなかったのですが、昨シーズンの薪が残っていたので・・・。

今年は震災もあったし、台風12号の被害も大きく、今また15号が本州に上陸しています。

昨日、名古屋では109万人余りに避難勧告が出たそうですね。

石川県の人口が116万人ですから・・・。

災害は忘れた頃にやってくる、なんて言われますが忘れもしないうちに来ましたね。

それにしても石川県は災害の少ないところです。

白山があり台風も逸れてくれます。

白山に感謝。

急に寒くなりました。

とうとう火を付けました。

家の薪ストーブです。

昨年の日記を見ると始めて薪ストーブを焚いたのは10月16日でしたから、1ヶ月も焚いたことになります。

| 2011年9月19日 |

サイバー攻撃を行う際の中継点となるコンピューターを探索するための不正アクセスが平成21年末以降、国内で大量に検知されていることが今日の新聞に出ていました。

発信元の大半は中国で、今年8月からは同じ目的の別種類のアクセスも急増しているそうです。

セキュリティー対策ができていないと、攻撃の“踏み台”として悪用される可能性があり、サイバー攻撃の脅威が企業や官公庁だけでなく、個人にも及んでいる実態が書かれています。

警察庁によると、21年末から検知されているアクセスは、中国の動画共有サイトから動画をダウンロードする補助ソフト「TudouVa」を使用しているパソコンやサーバーを無差別に探索しているという。

このソフトを外部からの接続を制限しない状態で使っていると、検知後に外部から侵入され、知らない間に他のサイトに接続されてしまうことが確認されている。

このため、大量のデータを送信するDDoS(ディードス)攻撃や掲示板への悪意のある書き込みの“踏み台”にされる可能性が高いそうです。

警察庁サイバーフォースセンターが全国に設置している定点観測システムでは、21年11月ごろから大量のアクセスを検知しています。

今年8月10日ごろからはこのアクセスが減少する代わりに、別の動画ダウンロードソフト「iku」の使用コンピューターを探すアクセスが急増しているそうです。

関係者によると、中国の動画サイトには、著作権法に抵触する日本の作品なども多く掲載されており、国内の利用者も少なくないという。

一方、21年以前には、マイクロソフト社製データベースの使用パソコンを探索する中国からのアクセスを大量に検知しています。

これはパソコンのデータを盗み出すことが目的で、サイバー攻撃の踏み台探索は21年末から本格化しているとみられます。

警察庁は「不用意にソフトを使用せず、外部からの接続制限を行うなどの対策が必要。特に、常時動作し、インターネットに接続している人は注意してほしい」としている。

中国からの日本への不正アクセス、サイバー攻撃は一般人だけではありません。

上記の「TudouVa」や「iku」を踏み台にして企業、官庁への不正アクセスは数え切れないくらいおきています。

先頃、三菱、石川島播磨など防衛産業が被害を受けても、元凶である中国を名指ししないのは悠長な日本だけです。

米国はハッカー攻撃を通常戦争の一環と見なしています。

したがってペンタゴンの規定によれば、ハッカー軍団の元凶=中国はまぎれもなく軍事上の「敵」となっています。

その「敵」を「友好国」だと言って、戦略的互恵関係などといまも寝言を並べる日本はハッカー攻撃の被害を過小評価している。

しかしハッカー攻撃の日本側の被害は想像より甚大です。

わが防衛産業トップの「三菱重工業」東京本社のコンピューター・サーバー、パソコンがウイルスに感染した形跡がある事実が攻撃から40日以上も経過した9月19日に判明しました。

ウィルスの感染が確認されたのは、原子力プラントやロケットエンジンの工場など11拠点にあるサーバーやパソコン83台でした。

セキュリティー会社の調査で外部から侵入された形跡があったのです。

IHI(石川島播磨重工)も、サーバーやコンピューターが「サイバー攻撃を受けた」と発表しました(9月20日)。

IHIも三菱と並んで防衛ならびに原発技術メーカーの大手であり、防衛・原発産業がサイバー攻撃の目標とされているのは明らかです。

三菱重工はF15の中枢部品、IHIは、防衛省向けの戦闘機のエンジンを製造、造船部門でも護衛艦を建造しており、原発の圧力容器や格納容器も製造しています。

しかし両社とも現時点でウイルス感染は認定されていないので「情報流出はない」としている。

この愚鈍とも言える三菱やIHIの対応ぶりに、強いいらだちを示すのは米国です。

この2社には米国の兵器についての情報があるのですから当然です。

ことほど左様に中国の脅威が目の前にあり、警察庁は「2010年9月だけでもサイバー攻撃の発信元の9割が中国だった」と公表し、その直後に再びハッカー攻撃を受けました。

それでも未だ嘗て日本政府が中国のハッカー攻撃を受けたと公表した例がありません。

これは、日本政府の官僚達の危機管理の薄さを物語っています。

先進国の中国に対する反応は日本とまったく違います。

米国やイギリス、ドイツは、この問題について、対外的に中国から組織的ハッカー行為があったことを、はっきり発表しています。

ドイツのメルケル首相は昨年9月頃、中国に乗り込んではっきりと抗議までしています。

ペンタゴンが初公表した「サイバー戦略報告書」では、中国や北朝鮮が念頭に置かれて書かれており、サイバー攻撃による被害の深刻さに応じた報復に言及し、武力攻撃の可能性を排除していません。

また米国の民間シンクタンクは、各国政府、機関に対して行われたサイバー攻撃発信元は大半が中国海南島に拠点がある人民解放軍の部隊と断定しています。

アメリカの軍需企業さえ強力なサイバー攻撃を受けて大量の重要情報が流出しており、米国防総省は国名こそあげないまでも、「高度な能力は国家に属する」と、それが中国であることを示唆したのですが中国が否定したため、中国を名指しで非難する記者会見を再度行いました。

ことここにいたっても、シラを切り続ける北京の中枢を陣取る指導者達は、いったいどういう神経の持ち主なのだろう?

中国外務省の洪磊報道官は9月20日の記者会見で、「中国が攻撃の発信源であるとの非難は根拠がなく、ネットのセキュリティー対策に関する国際協力を進める上で、ためにならない」と述べて中国の関与を強く反論しました。

そのうえで、「中国も海外からのサイバー攻撃の主要な被害国の一つであり、中国政府は各国と積極的に協力し、サイバー攻撃を含むネット犯罪を取り締まりたい」と平然として嘯いた。

中国も海外からのサイバー攻撃の主要な被害国の一つ?

この国がサイバー攻撃を受けて黙っているはずがないのに、その発表すらしていないではありませんか。

パソコンにはウイルス・バスター等のセキュリティ・ウイルス対策は必需品です。

今、皆さんはこのページをパソコンでご覧になっているのでしょうが、この時点で貴方のパソコンが中国からの不正アクセスを受けている可能性があります。

日常、何気なく使っているパソコンなのですが、日本企業、官庁への不正アクセスの踏み台になっている可能性があるのです。

パソコンのセキュリティーは万全でしょうか。

| 2011年9月21日 |

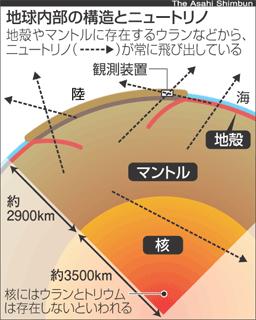

チームは、欧州合同原子核研究所(スイス・フランス国境)の加速器から約730キロ離れたイタリアのグランサッソ地下研究所の検出器に向けてニュートリノ発射し、発射時と到着時を測定。

3年間の実験で蓄積した約1万6千回のデータから速度を計算したそうです。

その結果、秒速約30万キロの光が約2.4ミリ秒かかるところを、ニュートリノは1億分の6秒早く到着していたことが判明。

ニュートリノの速度は光より10万分の2速いことになります。

『ニュートリノが飛ぶスピードは光より速い』、ただそれだけの実験結果なのですが、もしこれが正しいとなると天と地がひっくり返る、イエイエそれどころではなく、太陽が西から昇るのもアリになります。

ニュートリノが、光の速度より速く飛んでいるという今回の観測結果が正しいとすると、どうなるのか。

タイムマシンや異次元空間、宇宙の運命が変わるなど、これまではサイエンスフィクションの中でしかなかったような奇妙なことが現実に起きている可能性があります。

アインシュタインの相対性理論では、ものが速く動くほど時間の進み方は遅くなり、光速では進み方はゼロになる。

さらに光速を超えると、時間の進み方は逆になり、時間を遡ってしまう。

このような現象はあり得ないとして、アインシュタインは「光速を超えるものはない」としました。

しかし、それが破られたことになる。

ニュートリノから見ると、到着したイタリアの時刻は、自分が飛び出したスイスの時刻より前になる。

相対性理論と矛盾しないように「超光速」を説明する考えもあります。

「異次元」の存在です。

私たちの宇宙は、前後、左右、上下の3次元に時間を加えた4次元の世界です。

もし、5次元や6次元といった、別の次元があり、そこを近道して粒子が通れば、見かけ上、光よりも早く着いたように見えてもおかしくない。

ニュートリノの質量を計算に便宜的に使われる「虚数」という想像上の数字にしてしまう方法もあります。

だが、ニュートリノの質量を虚数とすると、宇宙全体のエネルギーが変わり、宇宙がどのように生まれ将来どのようになっていくのか計算するのにも影響を与える。

どちらにしてもアインシュタインの理論を捨てなければならないとはにわかには信じられません。

素粒子ニュートリノについては日本は先進国です。

先頃も茨城県東海村の大強度陽子加速器施設「J-PARC」から、295キロ離れた岐阜県飛騨市の旧神岡鉱山地下にある東大宇宙線研究所の観測施設「スーパーカミオカンデ」に向けてミュー型ニュートリノを発射し、電子型への変身を調べた結果を発表しました。

東日本大震災で加速器が停止した今年3月までの約1年間のデータを解析した結果、発射した10の21乗個のミュー型のうち、88個をスーパーカミオカンデで検出。このうち6個が電子型に変身したとみられる反応を示した。

変身現象はニュートリノに質量があることの証拠で、故・戸塚洋二博士らが変身前の元の粒子が消滅する間接的な手法で平成10年に確認、ノーベル賞級の成果と評価された。その後、宇宙の物質の起源を探る情報なども得るため、変身後の粒子を直接検出する競争が日米欧で激化していた。

宇宙の物質の起源は、平成20年にノーベル賞を受けた小林誠、益川敏英両博士による「CP対称性の破れ」理論で、原子核を構成する素粒子クオークについて解明されました。

この成果に基づく新たな実験で、ニュートリノでも同様に対称性の破れが確認されれば、宇宙の物質の成り立ちがより具体的に説明可能になります。

ニュートリノはこの様に時間の進み方、宇宙の物質の成り立ちを解明するポイントとなっています。

素粒子ニュートリノが飛ぶスピードは光より速い?

名古屋大などの国際実験チームが昨日、光より速いものはないとするアインシュタインの相対性理論の前提を覆すような測定結果を発表しました。

測定の正しさが証明されれば、現代物理学に根底から見直しを迫ることになります。

| 2011年9月23日 |

この秋、この天使が東京に舞い降りる。

日本の音楽業界もAKB48なんて素人集団ばかりでなく、人を魅了することが出来る新人を発掘してほしいものです。

謳い出しから満場騒然、謳い終わると聴衆は総立ちとなりスタンディングオベーションが鳴り止まなかった。

審査員の1人が、‘This is the moment ,you are the star!’と最大級の賛辞を絶叫した。

別の女性審査員は、こんな経験ははじめてだわ。‘You are little gem,angel!’とこれまた興奮気味だ。

こんな金の卵を、アメリカの凄腕プロデューサー、デヴィド・フォスターが見逃すはずがなく、自分の番組に引っ張り込んでティームに引き入れた。

おまけは、あのバーブラ・ストライザンドとのデュエッとでした。

デヴィド・フォスターの力の入れようが窺えようというものです。

フォスターはマイケル・ジャクソン、バーバラ・ストライサンドらを世に送り出しただけでなく、フランス語しかしゃべれなかったセリーヌ・ディオンに英語の手ほどきをし、映画「タイタニック」(1997年)の主題歌‘My Heart Will Go On’を謳わせた凄腕音楽プロデューサーです。

昨年はフィリピンのこれまた天才少女歌手シャリースを世に送り出している。

そのフォスターが来月エバンコをつれて日本にやってくる。

・10/19(水) 18:00 開場

・ 19:00 開演

・東京国際フォーラム ホールA

最後にYou Tube 255万アクセスのもう一曲

米NBCのオーディション番組、‘America’s Got Talent’から、昨年、1人の天才歌手、それもクラシックオペラのアリア曲を得意とする世界最年少のオペラ歌手が誕生しました。

その名はジャッキー・エバンコ(Jackie Evancho)。

まだあどけない11歳の少女です。

‘America’s Got Talent’は一昨年、スーザン・ボイドを送り出したことで日本でもよく知れれるようになった新人タレント発掘のオーディション番組のアメリカ版です。

まずは、その番組をYouTubeでご覧ください。

| 2011年9月24日 |

1969年10月4日から始まったドリフターズの『8時だよ!全員集合』が放送終了したのは1985年の9月28日だったそうです。

もう26年も前になるんですね。

この番組は最高視聴率50.5%を記録し、「これを見なければ月曜日に学校や職場で会話に加われない」と言われたモンスター番組でした。

しかも放映は生中継だったため、大がかりな長いコントも、ゲストの演奏もすべてが生の真剣勝負でした。

まさにテレビ史上に燦然と輝く伝説的番組、それがドリフターズの「8時だヨ!全員集合」なのです。

私はコント・バンドであったドリフターズにはまったく興味はありませんでしたが、そうなる前のドリフターズは、もともとはまじめなジャズ・バンドとしてスタートしたのでした。

しかし60年代以降テレビ放送が本格化するにつれて、演奏をこなしつつコミカルな演出で客席を沸かすコミック・バンドが人気を得るようになり、先輩格のクレージー・キャッツ同様、ドリフターズもコミック・バンドへの道を歩み始めます。

幾度かのメンバー・チェンジを経て65年には、いかりや長介(ベース)、加藤茶(ドラム/ボーカル)、高木ブー(ギター) 、仲本工事 (ギター/ボーカル)、荒井注(キーボード)というラインナップが完成。

そして翌66年にはビートルズの日本公演の前座として出演します。

でもビートルーズ日本公演を観た人でもドリフターズを覚えている人は少ない。

前座では尾藤イサオ、内田裕也、望月浩、桜井五郎、ジャッキー吉川とブルーコメッツ、寺内タケシとブルージーンズ、そしてザ・ドリフターズが舞台に上がったのですが、7月1日の公演(公演は6月30日および7月1日・2日)ではファンのビートルズへの熱狂ぶりに恐れをなし、「のっぽのサリー」を1コーラス、たった40秒だけ演奏して、いかりやの「逃げろ!」の声で一目散にステージから退散したというエピソードが残っています。

もともとミュージシャンの集合体だっただけあって、ドリフターズの笑いにとって、音楽は欠かせない要素でした。

加藤茶の「チョットだけヨ〜ん」のBGM「タブー」は、おそらくペレス・プラード楽団のそれよりも、岡本章夫とゲイスターズの演奏のほうがエロティックさでは上でしょう。

ヒゲダンスのテーマはペンダグラス作曲「DO ME」の間奏が原曲ですが、あのダンスのために作られたとしか思えないほどのハマリ具合です。

「東村山音頭」「カラスの勝手でしょ」など、番組から生まれた流行歌(?)も数多く、ゲストやレギュラーによる歌のコーナーも、番組の一つの目玉でした。

彼らのコントの真髄は、綿密に練られた台本がまずあって、そこから各自のアドリブで盛り上げながら、決められたオチに向かって進んでいくものでした。

これは非常にジャズ・バンド的な成り立ちでした。

その辺りが、ゲストの沢田研二はじめ、加山雄三といったスター歌手たちがこぞって、イメージも気にせずに喜んでコントに参加していた秘密だったのかもしれません。

荒井注がいた頃は世界的な指揮者として知られる小澤征爾も彼らの熱心なファンで、出演こそしませんでしたが、たびたび見学に来ては楽屋でドリフの面々と談笑していたそうです。

志村けんが荒井注と交代してからは『8時だよ!全員集合』は「低俗番組」としてPTAから目の敵にされましたね。

確かに全く別のバンドになってしまいました。

イヤ、もうバンドではなく、コミックグループになってしまいました。

これを進化とみるか、堕落とみるか判断は分かれるでしょうが、とにかく音楽を取り入れたコミック・バンドではなくなりました。

私はビートルーズ日本公演の前座にも選ばれた頃のドリフターズが好きでした。

ところで、坂本九がドリフターズのメンバーだったって信じられますか。

・・・坂本九を知らない?

お若い方はご存じないでしょうね。

今人気のEXILE、AKB48であろうと坂本九の足下にも及びません。

震災後によく歌われている『上を向いて歩こう』をヒットさせた歌手です。

『上を向いて歩こう』をSUKIYAKIというタイトルでアメリカでもっとも権威のあるヒットチャート誌ビルボードの "Billboard Hot 100" で、3週連続1位を獲得した歌手です。

『上を向いて歩こう』はSUKIYAKIという題名で売られましたが、日本語で歌われました。

今では日本語なのか英語なのか、歌詞が聞き取れない歌い手が多いのですが、坂本九は『上を向いて歩こう』を日本語で歌い、ビルボードで3週連続1位を獲得したのですからEXILE、AKB48であろうと彼には敵うはずがありません。

しかも"Billboard Hot 100" で1位を獲得した東洋人及び日本人アーティストは、今までに坂本九しかいません。

残念なことに彼は1985年8月12日、日本航空123便の墜落事故に遭遇し、43歳で亡くなりました。

そんな坂本九が1958年5月にドリフターズの正メンバーとなり、ギターを担当していたのです。

同年の8月に行われた、第3回日劇ウエスタンカーニバルにメンバーとして出演しました。

なお、彼は「8時だョ!全員集合」の第1回放送にゲスト出演しています。

本当は・・・、今日9月28日にはジャズ・トランペッター、マイルス・デイヴィスの事を書こうと思ったのですが・・・。

彼は1991年の9月28日に亡くなりました。

マイルス・デイヴィスについては来年の9月28日に書きましょう。

えっ? もう一つ思い浮かべたことですか?

それは再来年の9月28日に書きます。

今日、9月28日には何を書こうかと考えていると、3つのことを思い浮かべたのですが・・・。

ウウ~ン・・・、どれを書こうか・・・。

今日はドリフターズを書くことにします。

私に似つかわしくない?

そうなんです、でも昔のドリフターズは違っていたのです。

| 2011年9月25日 |

C大阪のスタッフが運営側に指摘し試合中に掲示をやめさせたそうです。

C大阪の藤田信良社長は「心ない人はどこにでもいるし、全ての韓国サポーターがそうではない。ただ、国のことを言われれば、われわれとしては抗議しなくてはいけない」と話し、AFCに抗議文を提出しました。

今後の処分などはAFCに委ねられるそうです。

サッカーにはフーリガン等もいますが、これはフーリガンとは違い日本国への敵対行動なのではないでしょうか。

日本以外であったなら確実に国際問題となっています。

ですから、当事者からの抗議ではなく、日本政府から韓国政府へ抗議をすべきです。

でも、政府はしないでしょうね。

27日に韓国・全州で行われたサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ(ACL)準々決勝第2戦の全北(韓国)とC大阪戦で、韓国のサポーターが左の写真のメッセージを掲げた。

会場の応援席に「日本の大地震をお祝います」(原文のまま)と日本語で書かれた幕が掲げられたのです。

韓国人の表現は信じられません。

韓国のサポーターが東日本大震災で被災した日本をやゆすることは許せない。

| 2011年9月29日 |

何せCDチェンジャーも機械ですから回転軸等にはオイルが付いています。

そのオイルがCDの回転でほんの少しずつ飛散してCDに付いてしまうようです。

CDが汚れると音飛びがしたり、エラーとなってしまいます。

そこで今日はとりあえず一番下のCDチェンジャーに入っている300枚のCDを取り出して1枚ずつ拭き取り元に納めました。

これって意外と大変な作業でした。

CDの表面に傷を付けることは許されません。

そこで大判のメガネ拭きで1枚ずつ丁寧に拭き取りました。

でも、まだ600枚もあるんですよね・・・。

当店ではジャズのCDを上記の900枚以外に1000枚ほど店に置いております。

ご希望のアルバムがありましたならリクエストにお答え致します。

喫茶 大工集団 欅で使用しているCDチェンジャー3台です。

下2台はPioneer PD-F1007、上の黒いのはSONY Mega Storege 300CDです。

それぞれ300枚のCDが入っていますから、これだけで900枚のCDが聴けます。

CDチェンジャーですから、次々と自動再生してくれますから重宝しています。

でも、問題もあるのです。

CDチェンジャーにはCDをケースから出して入れておくのですが、これが汚れるんですよね。

とは言っても5・6年も入れっぱなしだったのですが・・・。

| 2011年9月28日 |

岩谷時子さんは越路吹雪が亡くなるまで終生彼女のマネージャーでした。

岩谷時子といえば大作詞家です。

『恋のバカンス』(ザ・ピーナッツ)、『夜明けのうた』(岸洋子)、『これが青春だ』(布施明)、『逢いたくて逢いたくて』(園まり)、『おまえに』(フランク永井)、『君といつまでも』(加山雄三)、『恋の季節』(ピンキーとキラーズ)、『ほんきかしら』(島倉千代子)、『いいじゃないの幸せならば』(佐良直美)・・・数えればきりがないヒットソングを作りました。

そんな大作詞家の岩谷時子さんが越路吹雪のマネージャーだったというのも不思議なのですが、ナント無給だったといいますから二人の関係がトテモ・トテモ不思議でした。

岩谷時子さんは神戸女学院大学部英文科卒業後、宝塚歌劇団出版部に就職。

月刊誌『歌劇』の編集長を務めました。

そうした中、偶然編集部にやってきた当時15歳の越路吹雪と出会います。

二人は意気投合し、岩谷さんは越路の相談相手となる。

越路が宝塚を退団して歌手になりたいと相談したとき、岩谷も退職を決意。

共に上京し、岩谷さんは越路の付き人を務めた。

岩谷さんは1951年から1963年までは東宝文芸部に所属し、会社員として働く傍ら越路をサポートし、退職後も越路が死去するまでの約30年間をマネージャーとして、宝塚時代からでは41年間もの年月を強い信頼関係で支え続けました。

しかし、あくまで「越路が好きだから支えていた」という岩谷は、越路が亡くなるまでマネジメント料としての報酬は1円も受け取らなかった。

あの大スター越路吹雪のマネージャーが無給だったなんて・・・。

信じられませんでした。

そんな疑問が岩谷時子さんが作った『眠れぬ夜の長恨歌』の詩で解けました。

『眠れぬ夜の長恨歌』

越路吹雪よ

四十年近い友情は

月日と共に昇華され

あなたは今

私の胎内に宿る

・・・・越路吹雪よ

遠い天国への道で

もしも責苦を受けるときは

おんなに生まれながら

まだ知らぬ陣痛を

私に起こせ

激しく激しく起こすのだ

あなたの苦しみを

私は共に苦しもう

あなたの痛みを

私は共に痛みたい

越路吹雪よ

寒くはないか

私は寒い

・・・・越路吹雪よ

淋しくはないか

私は淋しい

越路吹雪よ

顔がみたい

声が聞きたい

この息が絶えるときまで

私のなかに抱き続けようとも

もはや言葉を交わせぬとは

・・・・越路吹雪よ

そこは住みよい処だろうか

越路吹雪よ

あなたとの別れは

あまりにも早すぎ

私が希望を探すには遅すぎた

越路吹雪よ

越路吹雪よ

逢いに行ってはいけないか

越路吹雪よ

詩人としても有名な岩谷が越路の死後にレクイエムとして書いたのでしょうか。

私にはラブレターのように読み取れました。

友人に宛てたものなら「逢う」ではなく「会う」と書かないだろうか?

この詩を読んで私は本当に驚いてしまった。

なんだこれは・・・!!ってな感じで。

でも二人の関係はこの詩がすべてを言い尽くしている。

岩谷さんは自分の訳詞を通して、越路への愛を表現してきたのではないか。

この視点から越路の歌う(岩谷訳詞の)シャンソンを聴き直してみると、そう読める詞ばかりではないか。

「夢の中に君がいる」も「ラストダンスは私に」も、それに「愛の賛歌」・・・・・聴けば聴くほど・・・興奮してしまう。

自分の愛する人への想いを、愛する人その本人に歌わせることによって成就させる愛だったのではないでしょうか。

岩谷さんが越路へ宛てた愛の歌は、越路が歌うことによって万人に受け入れられ普遍化され、絶対化され至高のものとなった。

岩谷さんの訳詞は物足りない、という意見をよく聞く。

私も今までそう思っていた。

ちょっとお嬢さん的で品が良くて節度があって、と。

でもそれは間違いだ。

岩谷の詞は品が良くて節度があって、理想的でなければならなかったのです。

性愛を諦め、恋愛によってでもなく、歌として昇華させた愛は、より理想化され、純化されていく。

けれど、これこそ、岩谷の独占欲・愛欲の裏返しではないでしょうか。

なぜなら越路の歌は、あたしの歌詞でなければ十全ではないのだから。

越路がもし他の人の歌詞を歌っていたらどうであっただろう。

あそこまで迫力ある歌になっていただろうか?

そう考えていくと、越路の歌があれほどになったのは、岩谷さんの燃えたぎる愛があったからこそなのではないだろうか(もちろん、類い希なる越路の才能があって歌は開花したのだが)。

愛する人が自分の愛を歌い、それに万人が感動する・・・、この瞬間に、岩谷さんは越路への愛の成就を感じていたに違いない。

岩谷さんの愛から始まる関係。

狂おしい愛なくしては成り立たない「友情」関係。

一方的な愛。

岩谷さん自身が、この「愛の仕組み」を意識していたかどうかはわからない。

彼女はただひたすら越路への燃えるような想いを歌詞に置き換えていっただけなのかもしれない。

それしか愛を表現する手段はなかったのだから。

もう一度、『愛の賛歌』を聴いた。

あなたの燃える手で

あたしを抱きしめて

ただふたりだけで生きていたいの・・・

ただいのちの限り

あたしは愛したい

いのちの限りに

あなたを愛したい・・・

あなたと二人で暮らせるものなら

なんにもいらない

あなたと二人で生きていくのよ

あたしの願いはただそれだけよ

あなたと二人

多くの人に受け入れられた歌の中に、こんな密やかな関係が育っていたのです。

岩谷さんは越路吹雪のマネージャーをしながらも全く報酬を受け取らなかったという。

「越路が好きだから支えていた」「コウちゃんと対等でいたいから」、という理由で。

岩谷さんには越路吹雪を友情を越える想いがあったんだ・・・。

戦前から戦後へつづく昭和の時代、ここに自分の愛を貫いた、ひとりの日本女性の姿を発見しました。

その激しさと強さの前に、私は言葉をなくすしかない。

昨日、一編の詩を読みそれまでの疑問が解けました。

その詩は『眠れぬ夜の長恨歌』。

作詞者は岩谷時子さんです。

越路吹雪はシャンソン歌手、舞台女優で大スターでした。

岩谷時子は作詞家、翻訳家です。

この二人の関係が不思議で疑問だったのです。

(← 左:岩谷時子さん、

右:越路吹雪さん)

| 2011年9月30日 |

鯛は古来、日本では非常に馴染みの深い魚で、赤い色がめでたいとして、お祝いの席でよく出ますよね。

ところで、『鯛の鯛』ってご存じですか?

鯛の骨の中で、胸びれのつけ根にある骨は鯛そのものに似た形をしていて、『鯛の鯛』と呼ばれ、縁起物として集めている人もいます。

また、江戸時代には将軍家でも鯛が喜ばれたため「大位」と当て字をしていたそうです。

「海老で鯛を釣る」、「鯛の尾より鰯の頭」、「腐っても鯛」、などのことわざがあるとおり日本では鯛は魚の中でも別格ですよね。

どうです、見事な鯛でしょう。

昨夜、友人夫妻が70㎝もある鯛、その他の魚を持ってきてくれ、他の友人も呼んで鯛パーティーをしました。

鯛しゃぶ、兜煮、お造り・・・。

鯛飯こそありませんでしたが美味しく頂きました。

感謝。

| 2011年10月1日 |

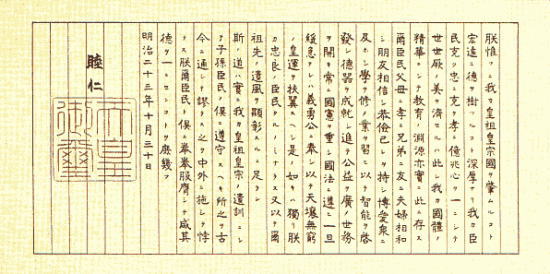

教育勅語は1890年(明治23年)10月30日発布され、1948年(昭和23年)6月19日に廃止されました。

ところが学校ではそれ以降も朗読されていたため、1948年の今日、10月8日に朗読の廃しを文部省から通達したのです。

今、教育勅語と言うと右翼と思われる人が多いのに驚きます。

その様な人に「では教育勅語を読んだことがありますか?」と聞くと、「読んだ」という人には会ったことがありません。

教育勅語を現代口語訳で下記に書きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私(明治天皇)が思うに我が皇室の御先祖様が国をお始めになったのは、遥か昔のことであり、その恩徳は深く厚いものです。

我が臣民は忠と孝を守り、万人が心を一つにしてこれまでその美をなしてきましたが、これこそ我が国の最も優れたところであり、教育の根本も実にこの点にあります。

あなたたち臣民は父母に孝行し、兄弟は仲良くし、夫婦は協力し合い、友人は信じ合い、人には恭しく、自分は慎ましくして、広く人々を愛し、学問を修め、仕事を習い、知能を伸ばし、徳行・能力を磨き、進んで公共の利益に奉仕し、世の中のために尽くし、常に憲法を重んじ、法律を守り、もし国家に危険が迫れば忠義と勇気をもって国家のために働き、天下に比類なき皇国の運命を助けるようにしなければなりません。

このようなことは、ただあなたたちが私の忠実で良い臣民であるだけではなく、あなたたちの祖先の昔から伝わる伝統を表すものでもあります。

このような道は実に我が皇室の御先祖様がおのこしになった教訓であり、子孫臣民が共に守らなければならないもので、今も昔も変わらず、国内だけではなく外国においても理に逆らうことはありません。

私はあなたたち臣民と共に心に銘記して忘れず守りますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを切に願っています。

明治二十三年十月三十日

(天皇陛下の署名と印。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古今東西、何処の国の皇帝であれ王様であれ、国民に「○○をしろ」と命令することはあっても、「私も皆さんと○○をします」と言った者はいたでしょうか。

これ一つをとっても教育勅語はスバラシイと思います。

まとめると、教育勅語には下記の12の徳目 が書かれています。

1.親に孝養をつくそう(孝行)

2.兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)

3.夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)

4.友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)

5.自分の言動をつつしもう(謙遜)

6.広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)

7.勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)

8.知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)

9.人格の向上につとめよう(徳器成就)

10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)

11.法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)

12.国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)

このどこがおかしいのでしょうか。

教育勅語は1948年10月8日に朗読を廃止し、「日本の教育の指導理念」としての役割を終えましたが、教育勅語の内容は、誰もが良心的に認めることのできる、何時の時代にあっても普遍的な真理性を有していることに変わりは有りません。

現在70代後半以上の世代は、積極的に語りはしませんが、皆教育勅語を暗唱できるはずです。

そして、この世代に代表される「道徳性の高さで知られる日本民族」、さらに「世界に誇る道義国家・日本」の精神的バックボーンとなってきたのが、教育勅語であり、それゆえに国会での失効決議以降も60年以上に渡って、これを称揚し、守り伝えようとする方々が絶えません。

戦前の日本国民は、日本にやってきた多くの外国人から、自立心の高さや、道徳観の高さを賞賛されました。

ポール・クローデルという、フランスの駐日大使だった人がいます。

日本が戦争に負けそうになっていた、1943年のパリの夜会で彼が「世界でどうしても生き残って欲しい国を一つだけ挙げれば、それは日本である」と言ったという話が残っています。

彼は「日本人は貧しいけれども高貴である」と言っている。

日本人は、戦前においてはよく教育されていたし、戦前の教育は素晴らしいものだったのです。

戦前の日本人の自立心や道徳観の高さを支えていたのは、教育勅語と修身の教科書でした。

今はどうでしょうか。

親を殺した子、子を殺した親の事件が毎日のように新聞に出ています。

道徳の荒廃、礼儀作法を知らない、と言われるようにもなりました。

実は、日本が日露戦争に勝った翌々年の1907年に、イギリスからの要請により、菊池大麓男爵がロンドンに派遣され、2月から9月までの間に25回に亘って教育勅語の連続講義を実施しています。

これがイギリスで大絶賛でした。

モノづくりの物質文明は、西洋から東洋に流れているが、精神文明は東洋の日本から西洋に流れているのではないかと言われました。

そして、翌1908年の9月に再びロンドンで、第一回世界道徳教育会議が開催されました。

このとき日本の教育勅語は、各国の要請があり、今度は英語だけではなく仏語、独語、中国語、スペイン語など多くの外国語に翻訳されて世界中に広められることになりました。

各国は、これを持ち帰ってそれぞれの国の道徳教育の規範にしたのです。

あれから100年後の今も世界中において、この状態が続いているそうです。

アメリカで道徳教育に使われているThe Book of Virtueという本がある。

内容は、一番最後の宗教という部分は新たに付け加えられていますが、その他は教育勅語とまったく同じ内容です。

だから、教育勅語に違和感を感ずる日本人には、The Book of Virtueを日本語に翻訳して使ったらいいのではないかと思う。

本家本元のわが国においてだけ、戦争に負けてGHQの「日本弱体化」の指導により教育勅語は廃止されてしまったのです。

| 2011年10月3日 |

その波乱に満ちた生涯は、伝記映画『夜も昼も』に描かれています

コール・ポーターの楽曲は、ジャズの素材として好まれました。

最初のジャズ・スタンダードとなったのは1930年公開のミュージカル『ザ・ニューヨーカーズ』に書いた『ラヴ・フォー・セール』でした。

その他にも、エラ・フィッツジェラルド『シングス・ザ・コール・ポーター・ソングブック』、オスカー・ピーターソン『プレイズ・コール・ポーター』、ステファン・グラッペリ『プレイズ・コール・ポーター』他多数のトリビュート・アルバムがあります。

コール・ポーターは964年10月15日に亡くなりました。

幼いときから音楽の才能を発揮し、11歳の時にはピアノ曲を発表しています。

しかし祖父の反対で大学では法学を専攻。

そこでも彼の書いたフットボールの応援歌が評判になり、結局は作曲家としての人生を歩むことになりました。

1916年には最初のミュージカルがブロードウェイで公開されましたが失敗して、ヨーロッパに渡って第一次大戦下のフランスで外人部隊に加わったり、リゾート地で放蕩したりと様々な経験を重ねました。

1928年にニューヨークでのショー「パリ」が評判を呼ぶと、アメリカへ戻り、以後「ビギン・ザ・ビギン」「夜も昼も」「絹の靴下」などヒット曲を次々と作曲しました。

| 2011年10月8日 |

産卵や捕食も興味深いのですが、特に有名なのは「メスは交尾後にオスを食べてしまう」という話でしよう。

これはファーブル昆虫記にも載っている話で、相当広く知られていて、半ば「昆虫界の常識」といえるものらしい。

このエピソードのため、カマキリのメスというのはイメージがとても悪く、またオスに至っては可哀そうで健気な昆虫、という認識が多い。

しかし、カマキリのメスの名誉ために、またオスは子孫のために命を投げうっている男の鏡、という誤解を解くために書きます。

メスには交尾後にオスを食べてしまうという習性があるわけではありません。

また、オスにはメスに進んで食べられる本能もありません。

いったいどういうことなのか、順を追って説明しましょう。

まずは、カマキリの交尾中の習性(と思われているもの)について再確認しておく必要があります。

一般的な認識は次のようなものです。

『カマキリはオスよりメスの方が体が大きくて強い。交尾の後、メスは体の小さなオスを貪り食ってしまう。これは、オスの体を食べることで産卵に必要な栄養を蓄えるためである』

なるほど確かに多くの種のカマキリは交尾の際、メスがオスを食べてしまうことが観察されます。

しかも、メスは交尾後のみならず、交尾の最中にオスを食べてしまうことも少なくないのです。

食べてしまうメスもメスだが、オスはもっと凄いのです。

なんと頭を食べられながらも、交尾を続行することができるのです。

頭だけではありません。

頭、胸、上半身と食われ続けて、最後には生殖器のある尻の部分だけになってもなお数時間に及ぶ交尾を続けることができるのだそうです。

私としてはかなり想像したくない光景です。

喫茶 大工集団 欅のデッキでカマキリがバッタを食べていました。

カマキリは身近な昆虫の中でも相当ユニークな部類に入るでしょうね。

逆三角形の顔、目つき、体型、そして鎌。

外見も特徴的ですが、その生態もなかなかユニークです。

| 2011年10月15日 |

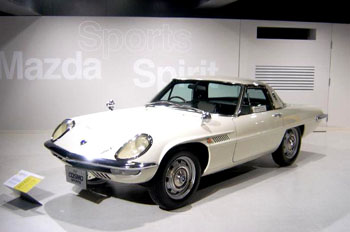

(↑ マツダ コスモスポーツ)

ロータリーエンジンの車を購入したことはありませんが、一度は乗ってみたい。

そんなマツダの「魂」であるロータリーエンジン搭載車が姿を消すことになったそうです。

唯一の「RX-8」の生産が来年6月に終了し、後継車の発売予定もないという。

各国で厳格化される環境規制に対応するのにコストがかかりすぎるため、というのがその理由らしい。

| 2011年10月16日 |

彼は非常に個性的な人でした。

外見も内的にも。

まず外見なのですが、愛用の45度にベルが上に突き出た特注のトランペットをエネルギッシュに高らかなトーンで豪快かつテクニカルに演奏するスタイルは人気を博しました。

その姿は、何ともユーモラスで、ジャズに新しい時代の到来を告げるものでした。

上向きトランペットの由来には、こんなエピソードがあります。

時は1954年1月、愛妻ロレイン夫人の誕生パーティーでのこと。

ガレスピーは自分の楽器をイスの上に置いたまま友人と話し込んでいました。

するとあろうことか、酔っぱらった客が誤ってそのイスに座り込んでしまったのです。

あわてたガレスピーは酔っぱらいを突き飛ばし、愛器を取り上げましたが、時すでに遅く、彼のトランペットは無惨な形に曲がっていました。

呆然自失のガレスピー。

ところが、しばらくすると彼はやにわにそのトランペットに唇をあて吹きはじめたのです。

その音の素晴らしいことと言ったら!

もともと目立つことが大好きなガレスピーは、さっそく自分のビッグ・バンドのトランペット・セクションにもこの改良(?)トランペットを持たせ、ついでに特許局にも出かけて行きました。

そう、もちろんこの楽器の特許を申請するためです。

ところが世の中そう甘くはありません。

なんと150年も前にこの形のトランペットで特許をとった人がいたのでした。

もう一つの外見的個性は、頬を風船のように膨らませてトランペットを吹いたことです。

20代の頃の彼は、個人教師についてレッスンを受けるほど勉強熱心でしたが、両頬を膨らませる奏法については、教師に注意されても「絶対に悪影響はない」と言い張って変えませんでした。

次に内的な個性ですが、これは表現しづらいですね。

簡単に書けば、ディジー・ガレスピーのすべてがオリジナルだったのです。

蛙のようなほっぺた、折れ曲がったトランペット、そして音楽も魂も・・・。

彼は、チャーリー・パーカーとともに40年代の革命的なバップ・ムーヴメントを起こした人物です。

両者はとびきり洗練された演奏を繰り広げましたが、パーカーのそっくりさんが多発する中、ディジーのトランペットを模倣する者は非常に少なかった。

ディジーの人生に対しての歓びと、音楽に関する思想や視野の広さは、誰にも真似できなかったのです。

また2人は、バップの先生として他のミュージシャンに教育を施し、ビバップのサウンドを広めることにも貢献しました。

そしてディジーは先達のルイ・アームストロング同様、ショウに徹したエンターテイナーでもありました。

彼のビッグ・バンドは意気揚揚と世界にバップ、ボサ・ノヴァ、そしてアフロ・キューバン・リズムを広めていったのです。

従来のジャズの常識的な和音進行やリズムの概念にとらわれない、自由なアドリブの研究に没頭した結果、その先鋭的な演奏は、セロニアス・モンク、ケニー・クラーク、チャーリー・クリスチャン、チャーリー・パーカー等とハーレムのミントンズ・プレイ・ハウスで定期的にジャム・セッションを重ねる中で、やがてビバップとして結実していきました。

ディジーの影響はジャズ史において多大であり、それは40年代後半のマイルス・デイヴィス作品から窺い知ることができます。

彼は作曲者としても重要で、「チュニジアの夜」「ソルト・ピーナッツ」「グルービン・ハイ」「ラウンド・ミッドナイト」など、数多くの名曲を残しています。

さらに、だみ声でのスキャットを得意とする個性的なジャズ歌手でもありました。

ディジー・ガレスピーをジャズ・ジャイアンツ、と言っても誰も文句はつけられません。

ディジー・ガレスピー(Dizzy Gillespie 本名:ジョン・バークス・ガレスピー John Birks Gillespie)は、1917年の今日10月21日に生まれました。

アフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャンで、トランペット奏者、バンドリーダーであり、コンポーザーでした。

アルト・サックス奏者のチャーリー・パーカーと共に、モダン・ジャズの原型となるスタイル「ビバップ」を築いた功労者の一人としてジャズの歴史上で讃えられ、ラテン・ジャズを推進させたアーティストとしても知られます。

| 2011年10月17日 |

その他の40ヶ国は省略

(出典:「国際派日本人養成講座」718号、 2011年10月21日)

| 国 | 新聞からの ニュース割合 |

良い影響を 与えている記事 |

|---|---|---|

| アメリカ | 47% | 65% |

| ロシア | 47% | 61% |

| ドイツ | 62% | 77% |

| 中国 | 63% | 89% |

| インド | 75% | 80% |

| 日本 | 75% | 48% |

| 2011年10月22日 |

日々いろいろな統計が発表されますが、何だかホッとした統計がありました。

それは『日本人は新聞を信用していない』という統計結果です。

日本人は新聞からニュースを得ているが、新聞は良い影響を及ぼしていないという統計です。

日本の大衆の75%が新聞からニュースを得ているというのは、インドと並んで調査対象47ヶ国中でも最高の数字です。

しかし、そのインド国民の80%が、新聞が良い影響を及ぼすとしていると答えているのに対し、日本国民は48%しかそう考えていません。

すなわち、日本の一般大衆は新聞をよく読んでいるが、それが必ずしも良い影響を与えていないと批判的に読んでいるのです。

新聞をよく読みながらも、批判的な姿勢を崩さないとは、日本国民の高い知的能力を示していると言えましょう。

また、日本国民は新聞の内容に疑問を持っているということでもあります。

知的エリートの代表がマスコミだと言われていましたが、それも日本では過去の話になったようです。

確かに『ベストツーリスト賞』でトップに評価された日本人観光客たちと、それに言いがかりをつける朝日新聞の看板コラム執筆者のろれつのまわらない酔っ払いの言いがかりのような支離滅裂な反論を比べてみれば、知的能力において新聞と一般大衆にそう格差があるとは思えません。

日本の知的エリートと一般大衆の知的能力格差が消滅寸前であるということです。

コレは日本のマスコミの知的能力が低下したのか、日本の一般大衆の知的能力が高度なのでしょうか。

ハッキリ言えば前者であることは間違いありません。

我が国の新聞がいかに偏向報道、自虐報道をしているかについては、いろんなメディアでもたびたび取り上げられてきましたが、その点については日本の知的能力の高い一般大衆は充分に心得ているようです。

嘘を堂々と書いている朝日新聞等を一般大衆は知的能力で内容の選別をしている証拠です。

この結果を見てホッとしました。

インターネットという強力なライバルが現れた現在、あまり良い影響を及ぼしていない新聞が、いつまで読み続けられるのでしょうか。

価格の割に価値の少ない商品はシェアを失っていく、というのが市場原理です。

高校2年の時に友人宅へ遊びに行き、初めてマヘリアのレコードを聴きました。

高校生が本物のゴスペルを聴くなんて、当時でも珍しかったのではないでしょうか。

いつの時代にもおませなガキがいるもので、その友人もその様な一人でした。

でも、その歌声に私はノックアウトされてしまいました。

響き渡るコントラ・アルトの歌声。

いにしえの故郷アフリカを思わせるようなビート感。

レコードジャケットの黒い大岩を思わせる容貌。

何ものにもゆるがぬ篤い信仰に裏打ちされたストレートなゴスペル。

それまでに聴いたことのないレコードでした。

1950年、カーネギー・ホールでコンサート。

1960年、ケネディ大統領の就任前夜祭で歌う。

1963年、公民権運動さなか、ワシントン大行進の日、大群衆を前にキング牧師の"I have a dream"の演説の前にゴスペルを歌う。

1971年、来日し、昭和天皇の前でもゴスペルを披露しました。

1972年シカゴにて没。

1958年のニュー・ポート・ジャズフェスティバルに彼女が出演した時のもようが、「真夏の夜のジャズ(Jazz on a summer's day)」という記録映画になっています。

今では彼女の歌っている姿がYou Tubeで見ることができます。

私たちの世代からすれば、マヘリア・ジャクソンはもはや、歴史上の人物ですが、その歴史上の人物が歌う姿を見ることができる貴重な映像です。

マヘリア・ジャクソン以上のゴスペルシンガーはこれからも出ないだろうと言われています。

その理由は彼女が敬虔なクリスチャンであったからというのが一つの理由です。

死後、彼女はゴスペル・ミュージック協会から「ゴスペル・ミュージックの名誉」との称号を与えられています。

マヘリア・ジャクソン(Mahalia Jackson)は 1911年の今日、10月26日にニューオリンズに生まれたアメリカ合衆国のアフリカ系アメリカ人の女性歌手。

ジャズやゴスペル、黒人霊歌を得意とし、現在もゴスペル界最高峰の歌手として語り継がれています。

ゴスペルの女王と称されています。

| 2011年10月21日 |

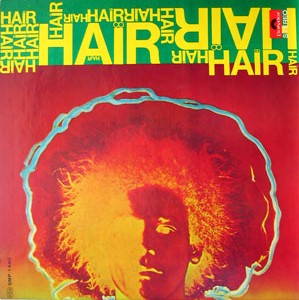

その主題歌「アクエリアス(輝く星座)」は、フィフス・ディメンションもレコード化し、1969年最大のヒット・シングルとなりました。

日本でもヘアーは人気グループ・サウンズであった「ザ・タイガース」を脱退た加橋かつみをクロード役に、またドイツでバーガー役を演じていた日本人俳優の寺田稔を同役で招き、他のキャストは一般公募でオーディションを行い、当時の日本としては異例の売上を記録しました。

それでも私には日本のヘアーは奇異にしか思えませんでした。

当時は日本でも学生運動が盛り上がっていた時代であり、反体制を唱える若者があふれており、ヒッピー的生き方への共感はありました。

でも今となっては、それはアメリカの猿まねだつたと気づいた人もおいでるのではないでしょうか。

徴兵制もなく、人種問題にも意識の薄い日本の若者には、作品の内容を真に理解するのは難しかったのではないでしょうか。

その証拠に、東京公演終了後に、主催者の川添・キャストの加橋・寺田を主犯とする大麻パーティが行われ、大麻不法所持容疑で逮捕されるという事件が起きました。

ヘアーの内容が内容だけに、スタイルだけを真似たために起きた事件でした。

何事も外見やスタイルだけではなく、中身、本質を理解しなければならないのですよね。

1967年の10月29日は音楽に初めてロックを使い、反戦と自由をテーマにしたミュージカル『ヘアー』がオフ・ブロードウェイで上演を始めた日なのだそうです。

当時アメリカではベトナム戦争の泥沼化による厭戦気分が広がっていたこともあって、『ヘアー』は上演回数を重ねるごとに人気が高まり、オリジナル・キャスト盤(映画でいうサントラ盤のこと)のレコードも空前のヒットを記録しました。

| 2011年10月26日 |

大工集団 欅ではまだ朝顔が咲いています。

もうそろそろ種を取って片づけたいのですが、朝顔が可愛そうではずせません。

それよりも今日はこの写真からもう一つの物をを見つけて欲しいのです。

・・・・・。

そうなんです、干し柿を吊したのです。

200個くらいでしょうか、1個ずつ皮を剥いて紐を付けて吊しました。

昨年は柿が木になっている状態で全部をサルに食われました。

一昨年はもうそろそろ食べ頃という時になって、一夜にして200個の干し柿を全てサルに食べられてしまいました。

さぞ美味しかったろうと思います。

この積年の恨みを晴らさないでか!!

今年は絶対にサルに取られない場所に吊しました。

| 2011年10月29日 |

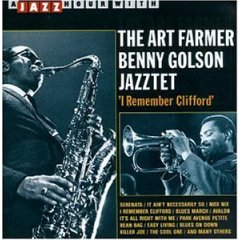

1952年にデビュー、53年にはタッド・ダメロン(ピアノ)のグループでジャズの活動を開始。

翌年にはアート・ブレイキー(ドラムス)のグループへ参加を経て、マックス・ローチ(ドラムス)と双頭リーダー・グループを結成し、数々の名盤をリリースしました。

まさに天才としか言いようのない華麗で完璧なテクニックと歌心あふれるアドリブは、いまだに超える者はいないと思います。

彼の最期は1956年6月26日でした。

ブラウンの死は破滅型天才の伝説によくあるような事由ではなく、交通事故でした。

リッチー・パウエル(バド・パウエルの弟)の妻、ナンシーの運転する車にリッチーと共に便乗してフィラデルフィアからシカゴに向かう途中、ペンシルベニア・ターンパイクで交通事故死したのです。

若干25歳の死でした。

事故当夜は雨が降っており、ナンシーを含めて3人全員がこの事故で亡くなった。

サックス奏者のベニー・ゴルソンは、才能豊かな若きミュージシャンの突然の死を悼んで、1957年、クリフォードを追悼してバラード「アイ・リメンバー・クリフォード」(I Remember Clifford) を作曲しました。

この曲はジョン・ヘンドリックスによって歌詞を与えられ、ジャズのスタンダードとなりました。

トランペット奏者のリー・モーガン(Lee Morgan)による名演で知られています。

1956年10月30日は、トランペットの天才クリフォード・ブラウン(Clifford Brown)の誕生日です。

クリフォード・ブラウンは、アメリカ合衆国のジャズミュージシャン(トランペット奏者)。です。

ハード・バップ期初期の卓越したプレイヤーであり、ドラマーのマックス・ローチとのバンド活動は高く評価され、今でも「ブラウニー」の愛称で親しまれています。

| 2011年10月30日 |

紅葉の季節となりました。

石川県の紅葉のメッカは何と言っても白山スーパー林道ですよね。

大工集団 欅がある白山吉野はまだまだ紅葉はしていませんが、白山では先日初冠雪があり、今が紅葉の最盛期となっています。

白山スーパー林道の紅葉の情報は

白山林道石川管理事務所の下記のホームページでご覧になれます。

スーパー林道の紅葉

スパー林道の紅葉を楽しまれてお帰りには喫茶 大工集団 欅へお寄り下さい。

| 2011年10月30日-2 |

今年の梅雨時に友人と「カタツムリを見なくなったよなー」と話していたのですが、私達の子供の頃には梅雨時だと紫陽花にはカタツムリが定番でした。

雨上がりのブロック塀でもよく見ましたね。

なんて話していたら、友人が「ペットショップにいたよ」と言うのです。

・・・信じられな~い。

「カタツムリ」という語は日常語であって、特定の分類群を指してはいません。

生物学的な分類では多くの科にまたがるため厳密な定義はないそうです。

陸貝のうち、殻のないものを大雑把に「ナメクジ」、殻を持つものを「カタツムリ」「デンデンムシ」などと呼ぶのです。

子供の頃、ナメクジはカタツムリが貝殻から抜け出たものと思っていました。

そこで、カタツムリの貝を無理矢理取ったことがありました。

でも、なんだかナメクジとは違っていました。

・・・こんな想い出を今の子供達にも持って欲しいものです。

「カタツムリ!? 絵本に出ていた気持ち悪いヤツでしょ」

なんてことを言う子供には、なってほしくないなー。

今年ものこり2ヶ月となりました。

もう11月なんですよね。

大工集団 欅の庭にある鳥の餌場でカタツムリを発見しました。

カタツムリを見たのは何年ぶりでしょう。

皆さんは最近見ましたか?

| 2011年10月31日 |

それはアート・テイタム(Art Tatum)です。

ヴァイオリン奏者のステファン・グラッペリは、テイタムの初期のレコードを聴いて、「2人のピアニストの連弾だと思った」と発言しています。

また、有名なクラシックのピアニスト、ウラディミール・ホロヴィッツもテイタムの演奏を聴きに夜な夜なジャズ・クラブに出没し、「彼はクラシックの世界でも飛び抜けたピアニストになっただろう」と語った、といわれています。

88の鍵盤をフルに使い、どんなに速いテンポの曲でも寸分の狂いもなく弾き切る超絶技巧。

絢爛豪華でありながら品位にあふれた演奏。

アート・テイタムは、その圧倒的な影響力でジャズを革新したピアニストです。

それまでの確立された初期のジャズピアニストたちのスタイルを飛び越えて、テクニックでもアイディアでも新しい基礎となりました。

今日でも、テイタムはモダン・ジャズ・ピアノの父として、天才的英雄として、その才能を多くのピアニストから崇められ、ジャズファンからは世代を越えて賞賛を受けています。

彼は1956年の11月5日に45歳の若さで亡くなりました。

テディ・ウィルソン

「ゴルファーにたとえれば、クラブを振るたびにホール・イン・ワンを出す神業の持ち主」

カウント・ベイシー

「世界には七不思議というものがあるそうだが、テイタムは八番目の不思議だ」

デイブ・ブルーベック

「モーツァルトが二度と現れることがないように、彼のような人も二度とは現れないだろう」

名のあるジャズメンからこう言わしめたのは誰でしょう。

| 2011年11月1日 |

| 2011年11月5日 |

この原因は、可聴帯域外の超高域周波数応答が改善されたことよりも、可聴帯域内の周波数応答変化によるものなのだそうです。

一般的なスーパーツイーター用LCネットワークは、オクターブあたり-12dBもしくは-6dB程度しか減衰しませんから、スーパーツイーターの低域周波数帯域(1,000Hz~20,000 Hzあたりまでの周波数帯域)が、元のスピーカーシステムと被っていますので、この帯域でのf特が変化しているのです。

つまり、スーパーツイーターの効用というのは、可聴帯域外の応答改善によるものではなく、あくまでも聞こえるはずの帯域の周波数応答特性改善(場合によってはf特のうねり)によるものですから、スーパーツイーターの高域限界周波数が10,000Hzまで伸びているだの、イヤ20,000Hzだ、等と競うよりも、スーパーツイーターの低域側レスポンスが、付加するスピーカーシステムとマッチングするか否か(ネットワークを含めて)がポイントになります。

では、そのような聞こえない音を出して何が変わるのでしょうか。

それが人間の面白いところなのです。

聞こえなくても感覚的に違いが分かるのです。

スーパー・ツィーターが受け持つ音域はキンキンという高音ではなく、シンシンといった音色というよりも存在するか否かといった感覚しか得られない帯域なのです。

高音のシンバルの音よりもシンバルに取り付けるシズルに多く含まれる音域を感じるのです。

人間の感覚ってスゴイですね。

でも、最近、感覚を研ぎ澄ますような人が減ったとは思いませんか。

それは人が退化している・・・ということなのではないでしょうか。

私はスーパーツイーターJBL UT-025を使っています。

人間の可聴帯域は12 Hz~23,000 Hzといわれていますが、UT-025の再生周波数帯域はfc~70,000Hzです。

つまり、私にはほとんど聞こえない音を出しているのです。

なのに、スーパーツイーターを付加すると音が変化します。

不思議ですよねー。

午後にはホームセンターへ行って買い物をしたのですが、さすがに除雪用のスコップ等は店頭に出ていませんでしたが、それでも灯油のポリタンクやファンヒーターが並べられており、冬が近いことを教えられました。

今日はそれほど寒くはないのですが、店の薪ストーブに火を入れました。

家では先日より夜の冷え込みのために薪ストーブを焚いているのですが、日中に薪ストーブの火を見ると何だか急に冬になったような気がします。

今日は1のぞろ目の日ですね。

世間ではこの日にちなんで何かありそうな日です。

週間天気予報を見ると、今日から天気は下り坂です。

来週に入ると最低気温が5°、最高気温が11°の日もあり、寒くなってきます。

短いと言われる秋ですが、今年の暖かかった秋ももう終わりなのでしょうか。

そろそろ冬に突入しそうですね。

昨日、畑に鋤き入れる落ち葉を白山の登山口まで行って集めてきました。

白山はすでに殆どの葉が落ちて冬支度に入ったようです。

| 2011年11月8日 |

私はジャズが好きなくせに、童謡や唱歌が好きです。

日本人の心の吟線に触れる曲が多くあります。

さてサトウ・ハチローです、彼について語るときにいつも思うのは『人生至る所に青山有り』ということです。

作家の佐藤紅緑の長男としてに生まれましたが、中学に入学後に父が舞台女優と同棲するようになり離婚しました。

父への反発から中学を落第、退校、勘当、留置場入りを重ねるようになりました。

つまり、私達が持つサトウ・ハチローのイメージからは遠い札付きの不良だったのです。

ところが、感化院のあった小笠原島で父の弟子であった詩人の福士幸次郎と生活を共にし影響を受けます。

この福士との出合が彼の人生を大きく変えます。

福士の紹介により西條八十に弟子入りして童謡を作り始め、数々の雑誌や読売新聞などに掲載されるようになったのです。

当時、詩の世界で北原白秋とライバル関係にあった西条八十に師事したのはラッキーでした。

童謡に関しては北原白秋の方が一歩先を行っており、その白秋ではなく西条八十に弟子入りしたことは本当に幸運でした。

白秋は師弟関係に厳しい人で一度弟子入りすると、最後まで弟子というレッテルをはずしませんでしたが、八十は、そういったこだわりがなかったので、ハチローの作品も良いと思えばすぐ一人前の作家として雑誌に推薦してもらえたのです。

不良から童謡作詞家への転向は意外かもしれませんが、彼にはその遺伝子があったのです。

それも大嫌いで反発していた父からの遺伝子でした。

戦後になると、マンネリズムに陥っていた童謡界に新風を吹き込むために、文芸誌「赤とんぼ」を中心に活躍しました。

野上彰らと毎週木曜日ハチロー邸に集まり活動する“木曜会”を結成し、多くの新人の育成に励みます。

このころハチローは一切の仕事を排して童謡に専心すると語っています。

しかし、実際は生活のために、ユーモア小説、歌謡曲作詞家、作詩家としての仕事もしていました。

陸奥速男、並木せんざ、玉川映二、倉仲佳人、星野貞志、清水操六、山野三郎、熱田房夫とさまざまなペン・ネームを持っていました。

何故その様に多くのペン・ネームを持っていたのでしょうか。

それは彼が本当に書きたかったのは童謡だったからなのではないでしょうか。

ユーモア小説、歌謡曲作詞家、作詩家の仕事にはサトウ・ハチローと名乗りたくなかったのでしょう。

ですから、童謡だけは「サトウ・ハチロー」でした。

詩人、童謡作詞家、作家であったサトウ・ハチロー(本名:佐藤八郎)が亡くなったのは 1973年(昭和48年)11月13日でした。

彼が作詞をした「ちいさい秋みつけた」、「かわいいかくれんぼ」、「うれしいひなまつり」等は皆さんもご存じでしょう。

| 2011年11月11日 |

10月17日には、ロンドンの音楽の殿堂「ロイヤル・アルバート・ホール」でライブも行いました。

代表曲「夜明けのスキャット」などを披露し、聴衆からスタンディングオベーションを受けたという。

来月には米ツアーも予定されているそうです。

この人気アルバム「1969」のタイトルは、由紀さおりが「夜明けのスキャット」でメジャーデビューを果たした年のことです。

自身の曲のほか、「いいじゃないの幸せならば」「ブルー・ライト・ヨコハマ」など1969年のヒット曲をカバーしています。

1969年といえば、アポロ11号が人類初の月面着陸を刻んだ年でした。

未来への希望が広がる一方で、前年の「プラハの春」の影響で、世界情勢は混迷していた。

日本国内では、安田講堂攻防戦で東大入試が中止になった年でもあります。

証券不況を経て高度経済成長に陰りが見え始めた時期でもある。

1969年に『夜明けのスキャット』はオリコンの年間ヒットチャートで1位の大ヒットになりました。

当時と現在は、歴史的な転換期・混迷期という意味で状況が似ているかもしれない。

こういう時代に、由紀さおりの透き通った歌声がハマるのでしょう。

言葉の壁を越え、世界中の人々に癒やしを与えているのだと思います。

ル~ル~ルルル……。

でも、由紀さおりには童謡が似合います。

なぜ、今頃になってブームなのか。

歌手の由紀さおりが、海外で大人気になっているそうです。

由紀さおりは今年、世界的人気のジャズ・オーケストラ「ピンク・マルティーニ」とのコラボレーションアルバム「1969」を世界20カ国で配信しました。

これは収録曲の大半を日本語で歌っているにもかかわらず、11月2日付のiTunesジャズ・チャートとカナダiTunesチャート・ワールドミュージックで1位を獲得しています。

IFPI総合アルバム・チャートでも4位に食い込んでいます。

| 2011年11月13日 |

今日は少し長くなりますが、石川県にとって恥ずべき事を書かなくてはなりません。

石川県選出の自称・安全保障は素人大臣こと一川保夫防衛相が16日夜、民主党の高橋千秋参院議員の政治資金パーティーへの参加を優先し、ブータンのジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王夫妻を歓迎する宮中晩餐会に欠席していたことが昨日の参院予算委員会での自民党の宇都隆史氏の質問で取り上げられました。

一川氏は一応、「軽率だった。申し訳なく思い、反省している」と陳謝したわけですが、いかにも言葉だけですね。

このパーティーでの一川氏の発言は軽率を通り越しています。

紹介します。

「実は今日は大事なブータンの国王が日本に来ておられて、それが今宮中で催し物があるんですけれども、他の大臣はみんなそちら行きましたけども、私はこちらの方が大事だと・・・」

というものでした。

一川氏にとっては、国賓よりも同僚の方が大事というわけです。

これが日本の大臣なのです。

そして、わざわざ口に出さなければいいことを、堂々と得意げに語ってしまう・・・、ため息が出るばかりです。

どうしてこう民主党議員は常識がないというか世間知らずというか、最低限のマナーや儀礼を守る気持ちが薄いというか規範意識が弱いというか、言わずもがなの一言が多いというか、内向きで外交・安保に疎いというか、とにかく失礼ですね。

で、一方のワンチュク国王はというと、今日の衆院本会議で以下のような立派な演説をされました。

あまりにも日本と日本人を礼賛する内容なので、今回の一川氏の振る舞いと比べて赤面してしまいそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆様が復興に向けて歩まれる中、われわれブータン人は、みなさまとともにあります。われわれの物質的な支援は、つましいものだが、われわれの友情、連帯、思いやりは、心からの真実味のあるものです。われわれブータンに暮らす者は、常に日本国民を親愛なる兄弟、姉妹であると考えてまいりました。両国民を結びつけるものは、家族、誠実さ、そして名誉を守り、個人の欲望よりも、地域社会や国家の望みを優先し、また自己よりも公益を高く位置づける気持ちであります。

2011年は両国国交25周年の特別な年。しかし、ブータン国民は常に公式な関係を超えた特別な愛着を日本に抱いてまいりました。私は我が父とその世代の者が、何十年も前から日本がアジアの近代化を導くのを誇らしく見ていたのを知っています。すなわち、日本は開発途上だったアジアに進むべき自覚をもたらし、日本の後に続いて、世界経済の最前線に踊り出た数多くの国々に希望を与えてきました。日本は過去にも現代もリーダーであり続けます。このグローバル化した世界で、技術と革新の力、勤勉さと責任、強固な伝統的価値の模範であり、これまで以上にリーダーにふさわしいのです。

世界は常に日本のことを、大変な名誉と誇り、歴史に裏打ちされた誇り高き伝統を持つ、不屈の精神、断固たる決意、そして何事にも取り組む国民、知行合一、ゆるぎない強さと気丈さを合わせ持つ国民であると認識してまいりました。これは神話ではなく、現実であると申し上げたい。

近年の不幸な経済不況、3月の自然災害への対応にも示されている。みなさま、日本、日本国民の資質を示された。他の国であれば、国家をうちのめし、打ち砕き、秩序、大混乱、悲嘆をもたらしたであろう事態に日本国民のみなさんは最悪の状況下でさえ、静かな尊厳、自信、規律、心の強さを持って対処された。文化、伝統、価値にしっかりと根付いたこのような卓越した資質の組み合わせは、われわれの現代の世界で他に見いだすことは不可能です。すべての国がそうありたいと切望しますが、日本人特有のものであり、このような価値観や資質は、昨日生まれたものではなく、何世紀も歴史から生まれてきたものなのです。それは数年、数十年で失われることはありません。

そうした力を備えた日本にはすばらしい未来が待っていることでしょう。日本は歴史を通じてあらゆる逆境から繰り返し立ち直り、世界で最も成功した国のひとつとして地位を築いてきました。さらに注目するべきは、日本がためらうことなく、世界中の人々と自国の成功をわかちあってきたことです。私はすべてのブータン人にかわり、心からお話しています。世界は日本から大きな恩恵を受けるであろう。偉大な決断、静かな尊厳と謙虚さを兼ね備えた日本国民。ブータンはみなさんを応援し、支持してまいります。ブータンは国連安全保障理事会の議席拡大の必要性だけでなく、日本がその中で主導的や役割を果たさないといけないと考えております。

ブータンの成長と開発における日本の役割は特別なものです。日本から貴重な援助だけでなく、励ましもいただいてきました。日本国民の寛大さ、より次元の高い自然の絆、精神的な絆でブータンは常に日本の友人であり続けます。日本はブータンではもっとも重要な開発パートナーだ。感謝の意を伝えられることができて大変うれしい。両国民の間の絆をより強め、不断の努力を行うことを誓います。

改めて、ここで、ブータン国民から日本の皆様へ祈りと祝福を伝えます。列席のみなさま、簡単ではありますが、私どもの国の言葉で話したいと思います…(しばし通訳ストップ)…。今、私は祈りを捧げました。小さな祈りですが。日本、日本国民が常に平和と安定、調和、これからも繁栄を享受されますように。今日はありがとうございました(盛大な拍手)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

果たして、ブータン国王にこのようにほめていただくような我が国であるのか、また、国会議員たちは顔を赤らめずにこれらの言葉を聴く資格があるのかと、しばし考え込んでしまいますね。

一川氏には猛省を促したいところです。

地元で起こった、しかも所管大臣でありながら航空自衛隊機からの部品落下事件一つも決着できない。

「安全保障に関しては素人だが、これが本当のシビリアンコントロールだ」

防衛の素人が防衛大臣になってしまいました。

野田首相は、国会で「秘書官がマルチ会員、叔母がマルチ企業のトップリーダー」と暴露された山岡賢次国家公安委員長・消費者担当相についていまだに「適材適所」と言っていますから、一川氏にも同じことを言うのでしょうね。

| 2011年11月15日 |

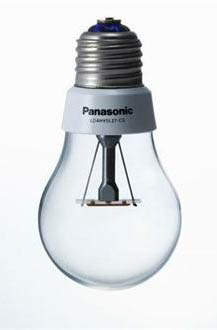

電球型蛍光灯が発売されてからは照明の殆どは蛍光灯でしょう。

電球型蛍光灯は、光の色が冷たい感じだし、明るくなるまでに時間がかかります。

また、使えなくなったときは有毒物質をまき散らさないよう、適切に廃棄処理しなければなりません。

というわけで、白熱灯(電球)を使い続けている人もいるかもしれません。

ところが、パナソニックによる、この白熱灯型のLED電球はどうでしょう。

今年のグッドデザイン賞を受賞したばかりで、それもうなずけるデザインです。

このLED電球の中にあるLEDは、伝統的な白熱灯の中にあるフィラメントを模した針金でつり下げられています。

消費電力は非常に少ないし、10万回オンオフするまで安定して使えるし、通常使用で40年も保つそうです。

スイッチオンすればすぐ明るくなるので、トイレなどで使うには最適です。

ただ、このLEDにも問題があります。

クリアタイプなので用途が限られるのです。

パナソニックは、クリアタイプのLED電球『LDA4L/C』をすでに日本で発売しています。

クリア電球のように光を全方向に広げ、煌めき感と陰影のある光が演出できます。

でも、クリアタイプではなく、電球のようにスリガラスタイプが欲しいのですが・・・。

パナソニックさん、是非作って下さい。

東北震災から省エネが以前よりも話題になることが多くなりました。

そんな中でLED照明は画期的な発明で、エジソンの電球以来の大発明と言われています。

皆さんはお使いになられましたか。

私も購入してLEDに取り替えてみたのですが・・・。

問題があったのです。

シーリング・ファンに付いている電球をLEDに取り替えると天井が暗くなるのです。

つまり、LED照明は方向性があり電球のように四方八方を照らしてくれません。

ダウンライトのように天井に埋め込んであるか、天井に張り付いているような照明ならばLEDは良いのですが、天井から吊り下げられている照明器具には使えません。

そんなわけで喫茶 大工集団 欅の照明は今でも(トイレ以外は)電球です。

| 2011年11月18日 |

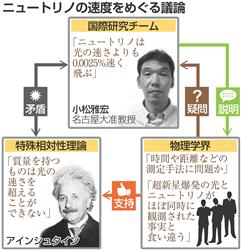

先月20日、千葉県柏市の東大数物連携宇宙研究機構で素粒子論や数学、天体物理などの国内外の研究者100人以上が集まりました。

名古屋大の小松雅宏准教授が実験結果を英語で説明すると、会場から実験の精度などを疑問視する質問が飛んだ。

「時間の計測に問題はないのか」

「1987年の超新星爆発に伴うニュートリノが光とほぼ同時に地球に届いた観測結果と食い違うのでは」等々。

これに対し小松准教授は丁寧に説明を重ねたが、議論は平行線に終わったそうです。

実験結果は大きな反響を呼び、研究チームには世界から600件以上の反論や提案が届いた。

外部からの指摘で多かったのは、「時間」の測定誤差が影響した可能性です。

ニュートリノは極めて微小で他の物質とほとんど反応しないため、検出が非常に難しい。

そこで研究チームは、ニュートリノの生成原料となる陽子が検出器を通過した時刻から、ニュートリノの発射時刻を間接的に推定する手法を使った。

その為、茨城県東海村から神岡町にニュートリノを飛ばす「T2K」実験を指揮する小林隆高エネ研教授は「この推定部分が論理として切れている。例えば、最初から最後までニュートリノは生成できていたのか」と疑問を呈しています。

こうした指摘を受け研究チームは先月27日から、再びニュートリノを発射する追加実験を行っています。

陽子の通過時刻だけでなく、新たな検出器を設置して発射直後のニュートリノの通過時刻もとらえ、時間計測の正しさを立証する計画です。

一方、ニュートリノの発射地点と到達地点では標高が異なるため、重力がわずかに違う。

この影響で両地点で時計の進み方が合っていなかったのでは、との指摘もある。

しかし、小松准教授は「検証済みで問題ない」との立場です。

研究チームの中村光広名古屋大准教授は「1カ月が経過して議論は出尽くしたようだ」と話す。

ただ、決着には他の研究機関による追試が不可欠です。

同様の実験はT2Kと米国で行われてきたが、検証実験の計画はまだ具体化していない。

今回の結果が正しければ「質量を持つ粒子は光速を超えない」とするアインシュタインの特殊相対性理論(1905年)は見直しを迫られ、現代物理学に計り知れない影響を与える。

このため物理学者の多くは結論を急ぐべきではないと主張する。

高エネ研の野尻美保子教授は「これまで培われた相対論の信頼性はそう簡単に揺るがない。まずは実験を再検証すべきだ」と慎重だ。

中村准教授も「われわれは相対論を否定しようと思っているのではない」と強調する。

そんななか名古屋大などの国際研究チームに参加するイタリア核物理学研究所が18日、精度を高めた再実験でも、超光速を示す同じ結果が得られたと発表した。

同研究チームは、人工的に生成したニュートリノをスイス・フランス国境から飛ばし、約730キロ離れたイタリア・グランサッソの地下で検出しました。

再実験では、ニュートリノの生成原料となる陽子を飛ばす時間を短くして速度測定の精度を高めたが、結果は同じだった。

同研究チームは「最終的な結論を出すには他の研究機関による追試が必要」としており、超光速をめぐる議論はまだ決着していません。

現代物理学の根幹を問う歴史的な議論の行方を、世界中の科学者が固唾をのんで見守っています。

物理の根幹が揺らいでいます。

9月24日に書いた『素粒子ニュートリノが光よりも速く飛ぶ』とする名古屋大などの国際研究チームの実験結果公表から2カ月近くがたちました。

現代物理学を支える相対性理論に反する結果に研究者の多くは半信半疑で、議論は混迷しています。

事態を打開するため、研究チームは追加実験を開始する方針を固めました。

“世紀の大発見”か測定誤差か。

謎の解明に向けて検証が始まりました。

| 2011年11月19日 |

帰国まで、訪問先では常に笑みをたたえながら手を合わせた国王夫妻。

「幸福の国」ブータンの温かさが伝わってきました。

それにしても笑顔の素敵な国王でした。

私はブータンで思い出すことがあります。

1989年2月24日、当時34歳であった先代のジグミ・シンゲ・ワンチュク国王が、昭和天皇の大喪の礼にご参列のため、民族衣装「ゴ」の礼服姿で数人の供を連れて来日された時のことです。

他の国の首脳の多くが日本から経済的な協力を得るために、葬儀の前後に日本政府首脳と会談する弔問外交を行うなかで、ブータン国王はこうした弔問外交を行わず、大喪の礼にご出席されただけで帰国されました。

新聞記者が理由を尋ねると国王は、「日本国天皇への弔意を示しに来たのであって、日本に金を無心しに来たのではありません」と答えられたのです。

そして1ヶ月間もの長期間を喪に服された。

今年の東日本大震災の翌日にも、ブータンでは国王主催の「供養祭」が挙行されました。

今回の来日にもブータンより僧侶を同行され、福島で追悼法要をされました。

ブータンは1986年に日本と外交関係が樹立し、今年で25周年です。

親日国としても知られています。

また、日本も震災後の最初の国賓として迎えるなど、両国の友好関係は非常に深い。

ブータンは、国内総生産(GDP)など経済や物質的な豊かさで測るのではなく、家族と一緒に過ごす時間など幸福感を指標にした「国民総幸福量」(GNH)の増大を目指す独自政策を進めています。

今回の訪問を通じて、国王夫妻は日本が将来目指すべき姿を示してくれたのかもしれません。

震災後初の国賓として来日したブータンのジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王夫妻が昨日午前、関西空港から帰国の途に就かれました。

この日の国王は灰色のスーツ姿でしたね。

国王とジェツン・ペマ王妃が11月18日、東日本大震災の被災地を訪れ、福島県相馬市の小学校で子供たちと交流された折りに、国王はブータン国旗にも描かれている竜について触れ、「みなさんの中に人格という竜がいます。年を取って経験を積むほど竜は大きく強くなります。竜を養ってください」と児童らに語りかけた。

見事なスピーチでした。

| 2011年11月20日 |

紅葉の木と、ヤギの草。

では「草木」と一口に言いますが、草と木はどこで区別するのでしょうか。

高く生えるのが木で、低いものが草でしょうか?

とすると、高さの基準はどこにおきましょう。

腰くらいまでの高さなら草ですか?

でも、身長は人によって違いますから、小学生の腰までと大人の腰まででは大きな差が生じます。

では、幹があるのが木で、幹がないのが草とするのはどうでしょう。

この場合、幹と茎はどう区別しましょうか。

幹と茎の違いで思い浮かぶのはその硬さですが、これは程度の問題がありますね。

菊やヒマワリのように草でも硬い物、ココヤシやバナナなど木なのに軟らかい物がありますよね。

茎の硬さといえど、どこまでを硬いとするかは難しいところです。

とすると、色の違いで見分けるのはどうでしょう。

茎は緑色で幹は茶色。

この色の違いはなぜ生じるのでしょうか。

幹にあって草にないものは?

幹を切ったときに見えるものは?

そう、年輪です。

年輪はどうしてできるのでしょうか?

年輪は成長輪ともいい、1年で1つずつ輪が増えていきます。

ですから、年輪の数で木の年齢(樹齢)を知ることができます。

年輪があるということは、幹が成長して太くなっていくということです。

ということは「木」はその成長が「高さだけでなく横にも太くなっていくもの」といえますし、これはすなわち、何年も生きているものにもつながります。

対して、地上部分が1年で枯れてしまうものを「草」と呼ぶことができそうです。

実を明かせば、植物分類学上では木と草は明確な区分はされていないようで、年輪ができる=木本類が「木」で、できない=草本類が「草」とするのが一般的であるようです。

マメ科、アブラナ科など、植物は普通「科」で区分しますが、同じバラ科でも桜や梅は「木」で、イチゴは草というように、「科」で統一されているわけでもありません。

また、「竹」のように木にも草にも区分できないものもあります。

では、もう一つ問題です。

果物と野菜の見分け方はどうですか。

食後に食べるものが果物で、料理の食材として使われるのが野菜でしょうか。

または、果物には種があることから果実の部分を食べるのが果物で、その他の部分、葉や根などを食べるのが野菜と分けることもできるのでしょうか。

いろいろ考えてみるとなかなか難しいですが、おもしろいですね。

今日は勤労感謝の日、この旗日になるといよいよ冬が間近に迫っていることを知らされます。

ここ白山吉野も例年より遅くなりましたが紅葉となっています。

春からヤギを飼って一年の雑草の移り変わりを知りました。

今まで気に留めてもいなかった雑草なのですが、ヤギが食べるものですから、その折々の雑草が気になった一年でした。

今はもう背の低い雑草しか無くなり、ヤギの餌を確保するのが難しくなりました。

| 2011年11月21日 |

また、若き日のマッカーサーも日露戦争後に乃木に直接会っています。

後にマッカーサーは、乃木の人間としての「風格」と軍人としての高潔さに触れた感動を吉田茂に語っています。

乃木希典は国定教科書でも数多く取り上げられました。

国語教科書では「水師営の会見」が掲載され、「旅順開城約なりて」で始まる唱歌「水師営の会見」は全国の小学校で歌われたそうです。

一方、国定修身教科書では、乃木の人となりに焦点が当てられました。

「難攻不落の旅順を攻めた時は、自ら戦線に出て弾雨の下に立ち、真心をこめて部下をはげまし、かつ陣中では起居・飲食を共にして部下をいたはりました。(中略)やがて大将が東京に凱旋したので、幾万の群衆は旗を振り万歳を唱へて、これを歓迎しました。ところが、大将は、『無事で帰っては相すまぬ』とでも言ひたげな面持で一々答禮しましたが、其の様子は深く群衆の胸をうちました」と書かれてあった。

また乃木は、貧窮者や軍人の遺族に対する援助を惜しまず、腕を失った傷病軍人のためには義手を考案し、自費で配っている。

その礼状に乃木は涙を流して喜んだといわれる。

乃木にとって、指揮官としての徳義とは、死を賭して戦う将兵たちに最大限の礼節を尽くすことであった。

指揮官には清廉さと誠実さが求められ、何より有徳であろうとした乃木は、そのための努力を自らに厳しく課し、それを貫いた。

金沢に謂われのある『乃木将軍と辻占売り』という唱歌や講談があったのをごぞんじでしょうか。

少将時代の乃木が訪れた金沢の街で辻占売りの少年を見かけた。

その少年が父親を亡くしたために幼くして一家の生計を支えていることを知り、少年に当時としてはかなりの大金である金二円を渡した。

少年は感激して努力を重ね、その後金箔加工の世界で名をなしたという逸話によるものです。

乃木の人徳をしのばせる逸話であり、後に旅順攻囲戦を絡めた上で脚色されました。

乃木大将で残念なのは司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』及び『殉死』により乃木を無能・愚将であるとする主張があることです。

これに対し乃木を擁護する論説として、福田恆存「乃木将軍は軍神か愚将か」(『中央公論』昭和45年12月臨時増刊号)資料的な根拠を示して反論しています。

さらに司馬遼太郎の主張に対する反論として、桑原嶽『名将 乃木希典(第五版)』及び別宮暖朗『旅順攻防戦の真実』があり、乃木を擁護し司馬遼太郎の無知により生じた小説だと批判しています。

乃木自身が多くの将兵を失ったことに強い自責の念を感じていたことは確かです。

しかし、いまでは乃木を無能・愚将とする学者はいませんが、それでも司馬遼太郎の『坂の上の雲』や『殉死』は今でも売られており、それを読んだ人が『乃木大将はバカだつたんだ』と誤解する可能性があります。

後々に残る物がそれ以降の人に間違った考えを与えるのは怖いですね。

旧乃木邸(東京・乃木坂)の庭には、マッカーサーが自ら植えたハナミズキと水師営から移植したナツメがあり、偉大な軍人の高潔な精神と哀しみを静かに伝えています。

新聞に日露戦争の陸軍司令官、乃木希典が親類から就職の世話を頼まれ、断りながらも丁重に気遣いをつづった自筆の手紙が発見されたと書かれていました。

第11師団長として香川県に赴任していた乃木が明治33年8月、相談を仲介した実弟宛てに書いた手紙とみられるそうです。

「サムライたる乃木希典のような軍人になれ」。

ダグラス・マッカーサーは、父アーサーからそう教育されて育ったそうです。

アーサーは、水師営の会見で、ロシアのステッセル将軍に心遣いを見せた乃木の振る舞いを知ってその高潔な人柄に感銘を受けていたのです。

| 2011年11月23日 |

先日、猪瀬直樹著『ペルソナ 三島由紀夫伝』を読みました。

近年に至っても三島由紀夫論については様々なものが発表されています。

それらは三島由紀夫が自分の死をもって、国の行く末を案じた憂国の士であると高く評価し、現在でも「憂国忌」などで、彼の思想と行動や死の意義を高く評価しているもの、もしくは彼の性格はアメリカ精神医学会の「精神障害の分類と診断の手引き」(DSM- Ⅳ)で定義する自己愛人格障害の特徴に一致しており、幼少期の過保護な養育環境によるトラウマ(外傷体験)こそが、彼をして常に人に認められようとしたり、人の賞賛、評価を得ようとする行動を生じさせ、最終的には天皇という絶対的な保護者を理想化し、同一化することによって、憂国の士としての優れた価値ある重要な人物を自ら演出し、英雄として死を迎えるという空想(万能の自己)を実現しようとする行動に帰結したのだとするものまで様々です。

今ではインターネット上に三島由紀夫に関する様々な情報が蓄積されており、それらが自由に手に入るため、そうした三島由紀夫研究や収集資料類を参考にしながら、比較的労力をかけずに三島由紀夫の本質に迫ることが可能なのではないでしょうか。

しかし、迫ることは出来ても辿り着けないのかもしれません。

私は自己愛人格障害という精神病理学的定義や、精神分析学的な解釈が三島由紀夫理解の最も優れた手段であると思っていますが、一方では、それよりもイデオロギーの解釈が必要との考えもあります。

どちらにしても、或いはどちらでもないにしても、今でも三島由紀夫についての書物は多く書かれています。

それらに共通していることは、今でも三島由紀夫は何らかの分野で影響を与え続けているということです。

彼の死から40年も経っているのに・・・。

今日は1970年に作家の三島由紀夫が楯の会メンバーと東京・市ヶ谷の自衛隊に乱入し、クーデターを訴えたが失敗して、隊内で割腹自殺した日です。

(憂国忌)

当時高校生だった私は彼の異常な死を知り、驚きと共に生まれて初めて死というものを考えました。

はたして彼は憂国の士だったのか、精神異常者だったのか。

| 2011年11月24日 |

昭和22年5月3日に施行された憲法と称する文書によると、自衛隊は違憲です。

しかし、自衛隊は存在し自らを違憲とする憲法を命をかけて守ることを任務としています。

三島由紀夫は自衛隊を愛し、これを矛盾とも思わない戦後日本では、日本は日本でなくなると憂いた。

そして、自衛隊に決起を促し、自決した。

それから41年が経った。

現在、三島さんが言ったとおりになっている。

「無国籍で、無機質で、ニュートラルで、抜け目のない」、日本のことなど考えたこともない輩が政権を握り、抜け目なく損得の計算をしただけで、我が国の国柄を破壊しているようです。

しかし、三島さん、喜ぶべきこともある。

国難の中でそれが見えました。

3月11日に発災した東日本巨大地震・巨大津波の大惨害の中で、同月16日、天皇陛下は直接国民にお言葉を発せられ、被災地国民を救助、救援するために不眠不休で働いた組織に対して、労をねぎらい感謝の思いを表明された。

そして、自衛隊は、筆頭に位置づけられてその言葉を賜ったのです。

また、4月27日、被災地を視察するために自衛隊松島基地に降り立たれた天皇皇后両陛下に対して、自衛隊の災害統合任務部隊指揮官の君塚東北方面総監が、鉄兜に野戦服という完璧な戦闘中の軍人の姿で、正面から敬礼しお迎えした。

これは、戦後初めての情景でした。

万世一系の天皇陛下の前には、この自衛隊を違憲とする憲法など存在していないのだった。

本年、巨大地震の国難の中で、日本の再興は必ず成る、との確信が得られた。

三島由紀夫の霊よ、降りてきて共に喜び、大和魂による国家再興を励ましてくれ。

次に、今日11月26日のことを書きたい。

11月26日は、107年前の明治37年、3000名の白襷抜刀隊が旅順要塞に突撃し玉砕した日です。

世界史的に古今の最難戦となった旅順要塞攻撃において、この日午前8時、第三回総攻撃が発令されました。

しかし、各師団の攻撃は、ことごとく失敗に終わった。

ここにおいて乃木希典第三軍司令官は、中村覚歩兵第二旅団長の熱心な意見具申を受け入れ、特別部隊による攻撃を命じました。

それは夜間、刀と銃剣で敵陣に突入する奇襲でした。

そこで、乃木軍司令官は、目印の白い襷をかけて整列した3000名の全将兵に、次に通り訓示した。

「・・・国家の安危は、我が攻囲軍の成否によって決せられんとす。予はまさに死地に赴かんとする当隊に対し、嘱望の切なるものあるを禁ぜず。諸氏が一死君国に殉ずべきは実に今日にあり。こいねがわくば努力せよ。」

このあと乃木司令官は、整列する将兵の間を歩き、滂沱の涙を流した。

ただ「死んでくれ、死んでくれ」と言ったそうです。

白襷隊3000名は、同日午後6時に行動を開始し、午後9時前より松樹山方面(要塞の東側)の敵陣に突入して激烈な攻撃を開始した。

そして、敵の大砲、機関銃、小銃、手投弾、地雷により中村隊長以下2000名の死傷者を出して部隊として消滅した。

日露戦争の旅順以外の戦場でのロシア側記録には(確か、黒溝台の激闘か)、突入してくる日本軍兵士は狼より凶暴である、と書いているものがある。

しかも、この旅順の要塞に刀と銃剣だけで突入した兵士は、もともと生きて還る気のない文字通り剽悍決死の士3000名でした。

では、ロシア側記録には何と書いてあるのか。以下の通りである。

「・・・実に、この精気に強き日本軍が、精気の弱き露西亜軍を屈服せしめたるなり。余は敢えて屈服という。されど一九〇五年一月一日の開城を指すにあらず。その前年の暮れ、即ち、十一月二十六日における白襷抜刀決死隊の勇敢なる動作こそ、まことに余輩をして精神的屈服を遂げしめる原因なれ。(中略) 敵味方合して五百余門の砲台は殷々として天地を振わしたりといわんのみ。しかもその天地の振動に乗じ、数千の白襷隊は潮のごとく驀進して要塞内に侵入せり。総員こぞって密集隊、・・・白襷を血染めにして抜刀の形姿、余らは顔色を変えざるを得ざりき。余らはこの瞬間、一種言うべからざる感にうたれぬ。曰く、屈服。」

以上は、岡田幹彦著「乃木希典 高貴なる明治」展転社刊によります。

この書を是非読んでいただきたい。

この書一冊で、乃木希典第三軍司令官を愚将とし白襷隊を兵の無意味なと殺とする司馬遼太郎の「坂の上の雲」全巻を価値において遙かに凌駕しています。

まさに、事実は小説より奇なりです。

「坂の上の雲」は売文家としてのおもしろさは別です。

来月、NHKにて「坂の上の雲」第3部が放送されるそうですが、史実ではなく、小説、作り話として見てください。

もし、旅順要塞が陥落しなければ、三島由紀夫さんも我々も、日本人として生まれていません。

命を捨てて突撃した3000名の若者がいたから、今私達がこの世にいるのです。

その旅順を落とした功労の一位に挙げられるべき白襷抜刀隊のことは戦後の風潮の中で無視されるどころか、司馬遼太郎史観によってむしろ馬鹿だと卑しめられている。

三島さんの自決した昭和45年には、司馬さんの「坂の上の雲」は、全巻世に出ていたと思いますが、三島さんはどう思ったであろうか。

三島さんは自決する覚悟で、市ヶ谷台に乗り込んだ。

白襷隊3000名も死ぬ覚悟で旅順の要塞に乗り込んだ。

その国のために思い決した姿は、同じなのではないかと思うのです。

私は、三島さんの自決の日と期せずして翌日の、11月26日の白襷抜刀隊の旅順要塞突入の日を共に忘れることができない。

こんな事を書く私は右翼なのでしょうか。

でも、皆さんは知らなかったかもしれませんが、これが日本の史実なのです。

昨日は三島由紀夫について書きましたが、今日は107年前の明治37年(1904年)、3000名の白襷抜刀隊が旅順要塞に突撃し玉砕した日です。

この二つの出来事に共通の考えがあることを今思っています。

| 2011年11月25日 |

しばらくご無沙汰しておりました。

その間に師走となってしまいました。

皆さんは冬支度はお済みでしょうか。

大工集団 欅は薪割り、プランターの整理、畑の土作り等々の冬支度は終わりました。

それにしても震災のあった東北の人達はどの様にして冬を迎えられるのでしょう。

もっと早く復旧・復興をしてあげて欲しいものです。

さて、今日のお話は『レディー・カガ』です。

レディー・ガガというと奇抜なファッションで知られる超人気の米歌手なのですが、ガガではなくカガです。

実はこれ、石川県の加賀温泉郷で働く女性たち約100人で結成した「Lady Kaga」(レディー・カガ)なのです。

先月14日に温泉をPRする動画をユーチューブに公開すると、わずか2日で再生回数が1万回を超えたそうです。

ガガ様ならぬ日本の“カガ”女性100人が笑顔で加賀温泉をPRしています。

動画を再生すると聞こえてくるのはガガ様を思わせる激しい楽曲。

でも、どこか懐かしい和風サウンドにアレンジされています。

音楽に乗せた動画に登場するのはガガではなく、地元旅館の若女将や芸妓、ホテルのフロント係などの女性達です。

JR加賀温泉駅のホームにずらりと並ぶ光景は壮観で、笑顔が印象的です。

下のユーチューブをご覧下さい。

レディー・カガをプロデュースしたのは石川県旅館組合青年部の万谷浩幸・加賀支部長。

「まずは見てもらいたかったので、人気のガガ様にあやかった。これまで培ってきた観光サービスの品質を、地元女性の笑顔で表現した」と説明しています。

レディー・カガのメンバーはフェイスブックなどのソーシャルネットワークで募集したそうです。

「地元を盛り上げたい」という加賀温泉郷の20~45歳の女性約100人が集まりました。

メンバーには観光・飲食業だけでなく、地元企業の事務職員らもいるという。

加賀温泉郷は、これまで山代温泉をはじめとする地域の4温泉地が個別に広報していたが、北陸新幹線の開業を前に「加賀温泉郷のブランドを全国にアピールしたい」と取り組んだのです。

レディー・カガのポスターはJRの200駅以上に掲示されることが決定しているそうです。

先月15日には英語版動画も公開しました。

地元、加賀温泉のPR、レディー・カガを頼もしく思います。

| 2011年11月26日 |

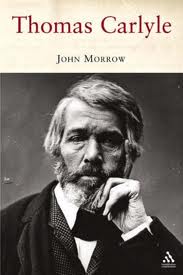

トーマス・カーライル(Thomas Carlyle, 1795年12月4日 - 1881年2月5日)は、19世紀のイギリス(大英帝国)の歴史家・評論家で、スコットランド出身です。

大英帝国(ヴィクトリア朝)時代を代表する言論人でした。

代表作に、『英雄崇拝論』、『フランス革命史』、『オリバー・クロムウェル』、『衣装哲学』、『過去と現在』などがありますが、難しくて読む気にもなれません。

著作は明治以来多数、日本語訳されて来ましたが、今日では復刊以外での新本購入は困難です。

つまり、日本語訳も現代語訳ではないために読む気になれないのです。

彼が著作で書いたことわざは今でも使われるものが多くあります。

上に書いた『雄弁は銀、沈黙は金』(Speech is silver, Silence is golden.)もそうです。

『衣装哲学』の中に書かれています。

雄弁は大事であるが、沈黙すべき時やその効果を心得ているのはさらに大事である。

沈黙を守るほうがすぐれた弁舌よりも効果的である場合のあることをいいます。

話すことは、人と人とがコミュニケーションする上で重要なことであります。

間違えれば争いにまで発展しかねません。

また、会話が弾めば、楽しいものであるし、自分にはない知識や考え方を他者から得ることが出来ます。

別な見方をするならば、話すことは己の外に向けられるもので、沈黙は己の内に向けられるものとしても理解できます。

要するに、雄弁は外的なもの、沈黙は内的なもの、として捉えることが出来ると思います。

Speech を己以外との人との会話、とするならば、

Silence は己の内面に向けられたもので、良心、精神、魂への問い。

この様な考え方も出来ると思います。

『世界の歴史は英雄によって作られる』

これは『英雄崇拝論』の中に書かれています。

ただ、彼の言う「英雄」とは歴史に影響を与えた神、預言者、詩人、僧侶、文人、帝王などを指すのだそうです。

近年、『世界の歴史は人によって作られる』と書かれている物がありますが、間違いです。

著書は忘れましたが、『健康な人は自分の健康に気がつかない。病人だけが健康を知っている』ということわざも書いています。

これなどは身につまされますね。

私は雄弁ではありませんし、金の沈黙も出来ません。

勿論、英雄ではありませんから、歴史を作ることもない。

せめて病気にだけは気づきたいものです。

新聞を読んでいたら某大臣の発言を揶揄して『雄弁は銀、沈黙は金』と書かれてありました。

『雄弁は銀、沈黙は金』のことわざは、スコットランド出身のトーマス・カーライルが著書『衣装哲学』で書いた一文です。

新聞の次のページを開くと今日の出来事として『1795年12月4日、トーマス・カーライル誕生』と書かれているではありませんか!!

そこで今日は彼について(彼についてのネタがあまりないので)少し書きます。

| 2011年12月3日 |

サルトル(ジャン=ポール・シャルル・エマール・サルトル(フランス語: Jean-Paul Charles Aymard Sartre& )とボーヴォワール(シモーヌ・リュシ=エルネスティーヌ=マリ=ベルトラン・ド・ボーヴォワール(Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir)、二人とも著名な哲学者であり小説家ですが、私は二人とも好きになれません。

少し長くなると思いますが、今日はサルトルとボーヴォワールにいて書きます。

私は若かりし大学時代に二人に興味を持ち、サルトル著の『自我の超越』、『情緒論素描』、『存在と無』、『招かれた女』、『弁証法的理性批判』、など読解力のなさを痛感しただけだった難しい本を読んだとがあります。

ボーヴォワールの著書は『第二の性』しか読んだことがありません。

「人は女に生まれるのではない、女になるのだ。社会において人間の雌がとっている形態を定めているのは生理的宿命、心理的宿命、経済的宿命のどれでもない。文明全体が、男と去勢者の中間物、つまり女と呼ばれるものを作り上げるのである」

これはボ-ヴォワ-ルが書いた『第二の性』第二巻の冒頭の部分ですが、ボ-ヴォワ-ルは、男女の違いは自然によるものではなくて、あくまでも社会が生み出すものだと主張して社会に衝撃を与えました。

男性中心の社会で女性として生きることの意味を追求したボ-ヴォワ-ルは1908年、パリに生まれました。

「先生になりたい」という夢をボ-ヴォワ-ルは少女時代から抱いていたそうです。

1929年、21歳のときに、ボ-ヴォワ-ルはやはり教授資格試験準備中のサルトルと出会いました。

サルトルは1番、ボ-ヴォワ-ルは2番で合格したそうです。

「不潔そうで、見た目も悪かったけれど、一番やさしくて頭のよかったのが、サルトルだった」

ボ-ヴォワ-ルは、この身長160センチでやぶにらみだが、おそるべき頭脳の持ち主にすっかり魅了されてしまった。

のちに高名な哲学者として名を馳せることになるサルトルはこの美人で聡明な女性に惹かれました。

二人の仲は急速に進み、それから彼らの奇妙な関係は50年以上も続くことになるのでした。

サルトルは彼が言うところの「ブルジョア結婚」(ごく普通の結婚なのですが・・・)を嫌っていて、結婚をしなかったし、父親になることもなかった。

こんな所がサルトルを好きになれない理由なのです。

ボ-ヴォワ-ルは1931年に、高校の哲学教師となった。

教師と同時に、もう一人の彼女は「有名な作家になること」を望んでいて、そのために小説を書き始めています。

サルトルと恋人関係になった数年間は、二人は愛、約束、結婚、セックスなどについて熱心に論じあった。

二人はお互いの関係を自由なものと考えて、偶発的な恋愛は認めあうということで意見は一致した。

簡単に言えばその後のヒッピーと同じ考えなのです。

私から見れば、二人は哲学者と言ってもまともではなかったのです。

ベルリンにいた1934年、サルトルは他の学生の妻だったマリ-・ジラ-ルという女性と関係をもち、初めてその権利を行使しています。

クリスマスでパリに戻った彼はそのことをボ-ヴォワ-ルに報告した。

ボ-ヴォワ-ルはすぐさまベルリンに向かい、サルトルの愛人マリ-に会うと、二人の関係が一時的なものであることを知り、ほっと胸を撫でおろしている。

つまり、やせ我慢をしていたのです。

「真の自分の心を見ろ」と人には言っておきながら・・・。

こんなところに彼女の矛盾を感じます。

しかし、パリに戻ったボ-ヴォワ-ルは、今度は自分が教え子の一人の面倒を見るようになり、個人教授をしながら、自分の部屋に一緒に住まわせるようになった。

サルトルもパリに戻ってくると、オルガ・コサキエヴィッツというこのロシア移民の10代の少女に好意を抱くようになりました。

当時、サルトルはメスカリンを服用しており、以後数カ月にわたって、幻覚に襲われるようになる。

サルトルがオルガと連れだって散歩に出かけると、サルトルは自分たちの後をつけてくる巨大なイセエビの様子を語るのでした。

「看護婦と患者」の関係は、性的なものに発展しました。

結果として、ボ-ヴォワ-ルを含めた三角関係が出来あがった。

そのことを書いた自伝的な小説『招かれた女』でその年下の女がどのようにして恋人を奪いとったかを描写しています。

さらにこうも言っている。

「嫉妬の中には、絶対に正当で真実だといえる何かがある」

結局、4年後にオルガは新しい恋人を見つけて、サルトルやボ-ヴォワ-ルから離れていった。

結局オルガだけがまともだったのでしょう。

それでも、その後の30年間、サルトルとボ-ヴォワ-ルは、オルガを精神的、経済的に助けました。

1947年、ボ-ヴォワ-ルはアメリカ旅行中に作家のネルソン・オルグレンと出会った。

この情熱的な関係は3年間続いたが、その情事のおかげでボ-ヴォワ-ルは嫉妬に苦しめられることもなくなり、性的にも若返った。

「彼の欲望が私を作り変えました。長いこと味も形もなかった私が乳房を、性器をもつようになったのです」と言っています。

こうした偶発的な恋愛はしたが、ボ-ヴォワ-ルとサルトルは、お互いの存在を認めあった。

1949年、41歳のときに、ボ-ヴォワ-ルは『第二の性』を著している。

1950年代には、サルトルとの仲は一時疎遠になった。

ボ-ヴォワ-ルが17歳年下のクロ-ド・ランズマンとの仲を深めていたからだ。

彼女はサルトルと一緒に旅行をしながらも、一方でランズマンとも同棲していたのです。

サルトルはいつも女の友だちを求めていたが、その自分の行動を次のように説明している。

「私が女性の中に身を置く一番の理由は、ただたんに男と付き合うよりは女と付き合うほうが好きだということだ。原則的には、男は退屈だ」

というわけで、ボ-ヴォワ-ルがランズマンと暮らしている間、サルトルは同棲の相手として、アルフレッド・エルカイムという17歳のユダヤ系アルジェリア人の少女を選んだ。

彼女を国外追放から救うためと、彼女が妊娠していると思ったため、結婚寸前までいったとき、サルトルとボ-ヴォワ-ルとの関係は崩壊の危機に瀕していた。

だが、サルトルは結婚する代わりに彼女を養女に迎え、ボ-ヴォワ-ルとの仲を回復したのでした。

これって・・・、どう考えればいいのでしょう。

常人には理解しがたい哲学者の行動です。

1958年に、ランズマンがボ-ヴォワ-ルの許を去ると、サルトルとボ-ヴォワ-ルはいつも一緒にいるようになり、以前にも増して深い愛情の絆で結ばれるようになった。

1966年、小説『美しき映像』を出版。

9月にはサルトルとともに、来日し、公演を行っている。

晩年の二人は、寄り添うようにして、一緒に旅行をした。

1980年4月15日、サルトルの命がまさに消えようとしていた。

彼は目を閉じたままボ-ヴォワ-ルの手を握って言った。

「大好きだ、ぼくのカスト-ル」

そうしてサルトルは長い眠りに落ちた。

ボ-ヴォワ-ルは彼が壊疽になっていたので、シ-ツをかぶせてその上に寝た。

ボ-ヴォワ-ルは後に「二人の生がこんなにも長いあいだ共鳴しあえたことはすばらしいことだと思う」と言っています。

サルトルの死から6年後に、ボ-ヴォワ-ルはパリのコシャン病院で、78歳の生涯を閉じた。

「私は自分の思い描いたとおりの人生を送れました」

現在、ボ-ヴォワ-ルは多くのフェミニストから批判されている。

彼女は最後まで思想的にサルトルの影響が大きく、男から真に独立できなかった限界を表した。

精一杯突っ張って生きたんでしょうね、この二人は。

でも、幸いに彼らの影響を受けた者は余りいませんでした。

もし、影響が大だったなら人類は・・・。

では何故今になって映画化なのでしょうか。

考えるに現代人の混沌が大きくなったからなのでしょうか。

彼ら二人は同じ墓に入って眠っています。

墓碑銘の上がサルトル、下がボ-ヴォワ-ルの名が記されているそうです。

いろいろと難しいことを書いたり言ったりした二人でしたが、とどのつまりは極々普通の男と女だったんですよね。

こんな勝手な二人には共鳴できない。

フランスでは小説家、脚本家としても知られるイラン・デュラン=コーエン監督が初の伝記映画「サルトルとボーヴォワール 哲学と愛」を撮影したと新聞に書かれていました。

映画はどうでもいいのです、問題はサルトルとボーヴォワールなのです。

| 2011年12月4日 |

いよいよ来ましたね。

雪です。

毎年この時期にうっすらと初雪が降ります。

積もるのはまだまだですが、白い景色を見ると『ふゆー!!』って感じがしますよね。

昨年、初めて除雪をしたのは12月26日でした。

大雪でしたね。

毎年、この時期になると大雪の心配が話題になります。

今年は村の人達が「ヘクツンボ(カメムシ)が多いから、大雪になる」と話していましたが、どうなのでしょう。

初雪です。

今朝の

大工集団 欅の北側の景色です。

| 2011年12月7日 |

以前に大工集団 欅で住宅を建てていただいた北出さんが今年も正月飾りを作ってきてくれました。

早速、玄関に置きました。

昨年は店の中に置いたので暖かくて梅の花が月半ばに咲いてしまい、正月には花が散ってしまって・・・。

北出さん、毎年ありがとう。

| 2011年12月9日 |

真珠湾攻撃の際に米大統領だったフランクリン・ルーズベルト氏(民主党)について、直前の大統領だったハーバート・フーバー氏(共和党)が、「対ドイツ参戦の口実として、日本を対米戦争に追い込む陰謀を図った『狂気の男』と批判していたことが分かった」と産経記事は指摘している。

同著書は、これまで非公開だったフーバー元大統領のメモなどを基にしているという。

「狂気の男」発言は、戦後の1946年、フーバー元大統領が訪日し、連合国軍総司令部(GHQ)のマッカーサー元帥と会談した際のものです。

同じ会談では、1941年7月の対日経済制裁について、フーバー元大統領は「対独戦に参戦するため、日本を破滅的な戦争に引きずり込もうとしたものだ」とも語ったという。

また別の産経記事では、1948年に米国で発刊された、チャールズ・A・ビーアド元コロンビア大教授の「ルーズベルトの責任――日米戦争はなぜ始まったか」の全訳刊行が近く日本で始まることを紹介していました。

同書について「いわゆる『ルーズベルト陰謀説』が終戦直後に、米側公文書などによって裏づけられていた意味は大きい」と評している。陰謀説は「裏づけられていた」こと、というわけです。

また、「大統領謀略論に一石」などの見だしで、戦史研究家の原勝洋氏の「新説」を紹介した。

原氏が米国立公文書館で、真珠湾攻撃前の段階で米側が旧日本海軍の作戦指示暗号を「解読した」と明記した米軍報告書を見つけたことを伝えている。

「解読時期」の「定説」はもっと遅く、「1942年6月のミッドウェー海戦前」。

ちなみに外務省外交暗号は、開戦前から米側が解読に成功していたとされている。

記事では、新説と陰謀論を直接的には結びつけていないが、ルーズベルト謀略論について「決定的な証拠がなく、論争が続いている」と触れている。

今では定説となっている米側の暗号解読なのですが、昨年の朝日の記事では否定されていました。

そして今年も東京大学の加藤陽子教授というお墨付きを得て、歴史修正主義者の賛美をしている。

ここまでゆくと朝日新聞はコミック誌以下の存在になったのではないでしょうか。

朝日新聞の以前のキャッチフレーズは「日本の良心」でしたね。

よくもまぁ、図々しく言えたものです。

加藤教授はほかの質問への回答でも、日本が「対米戦に備え財政的にも準備を進めていた」ことや、「(開戦前交渉当時の)外務省亜米利加局の課長らがむしろ強硬で、『交渉は屈服だ』と考えた」ことなどが新史料から明らかになった、と説明している。

「取材後記」部分では、担当記者が「真珠湾攻撃は米国の謀略」説が、ネットにあふれていると指摘し、「だが歴史家の話は逆だ」と断じ、「単純化の誘惑を退け」る必要性にも触れている。

加藤教授は『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』 (朝日出版社)で、2010年の第9回小林秀雄賞を受賞した昭和史研究の権威だけに、このインタビューを通して、朝日としての左翼としてのスタンスを示した形になっている。

一方、米国謀略説について「日米の研究者の間で浮かんでは消えてきた」としつつ、「米大統領経験者が『陰謀説』に言及していたことが判明したのは初めて」と報じたのは、産経新聞です。

米国の歴史家、ジョージ・ナッシュ氏が11月に出版した「FREEDOM BETRAYED(裏切られた自由)」の内容を紹介する形で報じている。

真珠湾攻撃があったのは12月8日です。

同日付朝刊の産経新聞と朝日新聞とでは、対照的な見解が示されていました。

朝日新聞のオピニオン面には、東京大学の加藤陽子教授(日本近代史)の大型インタビュー記事が載った。

「米国が日本を挑発し、開戦に追い込んだ」との主張を「歴史修正主義者といわれる人たち」がしている、と記者が指摘したことを受け、加藤教授は、「それは違います」と、「陰謀論」を言下に否定した。

さらに、戦争回避の可能性について、日本当局者は「1~3割」と厳しく捉え、一方で米国は8割方は戦争を避けられるとみていた、との指摘を続けた。

皆さんは新聞はどちらを読まれていますか。

私は産経新聞と朝日新聞を読んでいます。

理由はこの2社ですからお分かりになると思います。

その為に時々面白い違いを発見します。

8日には2社とも真珠湾攻撃から70年の節目に大型記事が掲載されました。

旧日本軍によるハワイの真珠湾攻撃から70年経った今も、「日米開戦は米国の陰謀」論をめぐる見解の対立が続いていることが分かります。

| 2011年12月10日 |

1970年代後半はV.S.O.P.やグレート・ジャズ・トリオ(GJT)で再びJazzシーンの第一線へ躍り出ました。

1980年代から1990年代は自己のグループを中心に自己表現を深化させ続けていきました。

1997年2月23日、まだ51才の若さで師マイルス・デイヴィスの待つ世界へと旅立っていきました。

彼の遺作となったアルバムは『ウイルダネス(Wilderness)』。

なんと超弩級のジャズ・クインテットと、オーケストラとの共演盤でした。

ドラマーとしては珍しく作曲も出来た彼がオーケストラまで用いて作った大作でした。

どんなフォーマットにおいても創造性に満ちた豊かな音楽性を、その驚異的なテクニックと歌心をもって聞かせてくれた最高のドラマーであり、ミュージシャンでした。

1945年12月12日、シカゴで一人の天才が誕生しました。

トニー・ウイリアムス(Tony Williams)です。

トニー・ウイリアムスは17才でマイルス・デイヴィス(Miles Davis)の「黄金のクインテット」のメンバーに抜擢されてバンドに参加しました。

1960年代には数々の歴史的なセッションに参加し、1970年代にはThe LifetimeでJazzとRockの垣根を破壊してみせました。

| 2011年12月11日 |

入院や手術は嫌なものですが、その間にも同じ病気の友人が出来たり、命とういものを考えたりと日常では出来ない経験もしました。

そんな中でも22日の夜に病棟で行われたクリスマスコンサートは忘れられないものになりました。

このコンサートは病棟の医師や看護師が入院患者を励ますために開いてくれたものでした。

この病棟は心臓の病気、大動脈の病気、循環器系の病気の患者が入っています。

つまり、命に即関わる病気の患者ばかりで、重苦しい雰囲気になる事が多い病棟でした。

そんな患者に少しでも楽しい時間を過ごして欲しいと医師と看護師が手作りで会場をセットして開いてくれたのです。

みなさん忙しい中でなかなか練習も出来なかったでしょうに楽しいひとときを過ごさせて頂きました。

あんなに暖かいコンサートは初めてでした。

有難う御座いました。

長い間ご無沙汰いたしました。

これだけ長くお休みしたのは初めてです。

実は大動脈瘤の手術をするために入院していたのです。

写真は入院中に私が病室の窓より眺めていた風景です。

お陰様で手術は無事に成功し、昨日退院できました。

昔、石原裕次郎が命を落とした大動脈瘤の手術も今ではステント手術が開発されて大手術ではなくなりました。

大動脈瘤はレントゲンでは見つからないためにほとんどの人はそれに気づかずに破裂してしまい命を落とされています。

今回の手術には私にとって幸運が幾つもありました。

その一つが、数年前より2・3ヶ月に一度CT(腹部・胸部の断層写真)を撮っていたために大きくなる前に動脈瘤が見つかっていたことでした。

今一つは、ステント手術が出来る医師が日本に数人しかいないのに、幸運にも巡り会えて意気投合したことでした。

お腹にいつ破裂するか分からない爆弾を抱えた生活はこれで終わりました。

私はまた生きることが出来ます。

| 2011年12月12日 |

来年の営業は1月3日(火曜日)午前10時より開始します。

喫茶 大工集団 欅も同様です。

来年も今までと変わりなくご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

皆様も良いお年をお迎え下さい。

大工集団 欅の営業は本日で終了させていただきます。

今年もお客様の皆様には大変お世話になりました。

更に今年は金沢大学の木内医師・金沢大学付属病院西病棟6階の看護師・・検査技師の皆さん・お手伝いの皆さん、本当にお世話になりました。

お客様と皆さんのお陰様で今年も年が越せます。

| 2011年12月27日 |

| 2011年12月28日 |

| 2012年元旦 |

このページも長くなりましたので下記のページに移動します。

(映画DVD 二百三高地より 白襷抜刀隊)

昨日は台風が近づいており流し踊りはないのではないかと思っていたのですが、起きると晴れていました。

『では行かずばなるまい』と出掛けました。

途中、富山で買い物をし、八尾に着いてのは3時でした。

流し踊りは7時からです。

八尾の街を歩くなどして時間を潰し、石畳の諏訪町に席を取ったのが5時でした。

屋台の串焼き、鯖寿司、焼きそば等を食べて待つことにしました。

お隣の席の人は3時から待っているとのことでした。

今か今かとまっていると6時40分に、ポッリ・・・、雨です。

『まさか・・・』

流し踊りは中止となりました。

残念至極とはこの事です。

駐車場の車のナンバーは鹿児島から青森まで見ました。

皆さん、遠いところからも来ているのにさぞ残念だったでしょう。

でも、気づいたことがあります。

数万人のお客様の誰一人として文句を言う人もおらず、粛々と歩いて駐車場や宿泊施設へ歩き出したのです。

日本人ってスバラシイですよね。

外国だと大声で文句を言う人が多いと思うのですが。

でも、一番残念だったのは間違いなく八尾の人達でったでしょう。

一年に一度の踊りが出来なかったのですから。

今日は台風の影響で流し踊りは出来そうもありません。

胡弓や三味線の楽器は雨が大敵です。

踊り子の女性も浴衣が濡れては恥ずかしいことでしょう。

話は変わりますが、風の盆が好きな理由の二つ目です。

毎年9月1日と決めていることです。

近年の祭りやイベントは決まって土・日曜です。

伝統ある祭りも土・日曜に変更しているものが多い中で、風の盆は9月1日を守っています。

何故9月1日なのかは知りませんが、理由があってその日に行われてきたのでしょう。

当世では会社勤めの人が多くなり、休日の土・日曜に変更というのは分からないでもないのですが、その中でご苦労されていにしえよりの伝統を守る姿は尊敬に値します。

さて、来年の9月1日は晴れるでしょうか。

昨日は9月1日、越中八尾のおわら風の盆が行われる日でした。

このおわら風が好きです。

元々はお祭りだったそうですが、大抵の祭りは大はしゃぎしたり、勇壮なものが多い中で、このおわら風はその様なこともなく実に幻想的であり優美なところが好きなのです。

| 2011年9月2日 |

最近の 大工集団 欅